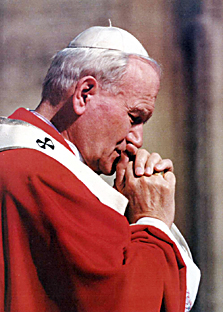

Ricordiamo l'ultima immagine che Giovanni Paolo ii ha lasciato agli uomini del suo tempo: quella di un anziano malato, sfinito, incapace di camminare, appena in grado di parlare. Un'immagine scioccante, quasi scandalosa, ma destinata a far passare un messaggio forte, controcorrente rispetto all'epoca: la grandezza dell'uomo è anche quella dell'uomo malato, sofferente o menomato. Sconvolgenti, quasi impudiche, le ultime apparizioni di colui che era stato un tempo soprannominato "lo sportivo di Dio" hanno nutrito il ricordo contrastato di un personaggio fuori dal comune e di un Papa eccezionale.

Eccezionale, innanzitutto, per il suo itinerario personale. Mentre tutti i suoi predecessori erano italiani, provenienti da famiglie numerose, e avevano maturato la loro vocazione fin dal seminario minore, Karol Wojtyla è polacco, ha perso tutta la sua famiglia e ha avuto una "vocazione adulta": maggiorenne, appassionato di teatro, quest'uomo pensa ancora di diventare un attore professionista! È solo alla morte del padre che sceglie, nel settembre 1942, il sacerdozio. Quindici anni dopo, il bisogno di ricostruire la Chiesa nel suo Paese dopo una guerra terribile spinge l'episcopato polacco a fare di lui, a 38 anni, uno dei più giovani vescovi del suo tempo.

Eccezionale, poi, per la sua longevità. Su 262 Papi, solo Pio ix (1846-1878) ha regnato più a lungo di lui, se si esclude, secondo la tradizione, l'apostolo Pietro in persona. Al di là del mero primato, basti ricordare che questo Papa ha avuto come interlocutori cinque successivi presidenti degli Stati Uniti e sei leader storici russi! Fra l'elezione e la scomparsa di Giovanni Paolo II, la Chiesa cattolica ha dovuto affrontare l'accelerata scristianizzazione dell'Europa, un grande spostamento della fede verso il sud del pianeta, la crescente concorrenza delle sette, il risveglio degli integralismi religiosi e il rifiuto generale di qualsiasi magistero, soprattutto morale, nelle nostre società del benessere.

Giovanni Paolo II ha insomma guidato la Chiesa fra grandi cambiamenti, a volte spaventosi, per oltre ventisei anni: il crollo del comunismo, l'Europa allargata a venticinque Paesi, la globalizzazione, l'acuirsi del terrorismo, l'ascesa dell'islamismo, i progressi della bioetica, e così via. Tanti mutamenti inimmaginabili quel 16 ottobre 1978, quando i membri del Collegio cardinalizio, sconvolti dalla morte improvvisa di Albino Luciani dopo trentatré giorni di regno, hanno scelto come Papa Karol Wojtyla, di 58 anni, un polacco quasi sconosciuto dalla camminata sportiva e insieme composta. Il suo primo messaggio, pronunciato il giorno dell'inizio solenne del suo magistero, avrebbe dato il tono di quel pontificato nascente di cui nessuno poteva immaginare l'intensità: "Non abbiate paura!".

Eccezionale, infine, Giovanni Paolo II lo è stato per quello che ha detto e quello che ha fatto. A cominciare da ciò che resterà in tutti i manuali di storia: il suo ruolo nel crollo del sistema comunista dell'Est europeo. Se un evento di una simile portata ha chiaramente molteplici cause, nessuno mette in dubbio il ruolo fondamentale svolto dal "Papa slavo". Basti ricordare lo straordinario viaggio dell'arcivescovo emerito di Cracovia nel suo Paese natale, nel giugno 1979, viaggio che resta, per molti storici, la prima breccia aperta nella "cortina di ferro", e che ha conferito una dimensione inedita, un anno dopo, alla rivolta operaia sulle rive del Baltico. Chi altro avrebbe sostenuto così attivamente il sindacato Solidarnosc, e, ancor di più, tutti i dissidenti e gli altri difensori dei diritti dell'uomo nei Paesi dell'Est? "Questo Papa è un dono di Dio", disse allora alla Bbc lo scrittore Aleksandr Solgenitsin.

Al tempo della "distensione" fra Est e Ovest, e mentre il marxismo-leninismo continuava a diffondersi (in Laos, in Mozambico, in Afghanistan), solo un Papa venuto dalla Polonia poteva osare affermare che il comunismo era una "parentesi" nella vita di questi Paesi e che la divisione dell'Europa in due era un "incidente" della storia. Certo, Giovanni Paolo II non era un capo militare, e neppure un uomo politico, e ancor meno un crociato dell'anticomunismo. Le sue armi furono le parole: in ogni occasione, questo Papa umanista e poliglotta predicava i diritti dell'uomo, la libertà religiosa, la dignità umana, il diritto alla verità. Tutti valori particolarmente sovversivi nei Paesi del "socialismo reale", ma anche in altri tipi di dittatura, come ad Haiti, nelle Filippine, in Paraguay. Giovanni Paolo II sottolinea nell'enciclica Centesimus annus (1991) che il liberalismo potrebbe essere anch'esso condannato se commettesse lo stesso errore del socialismo: dimenticare il primato dell'uomo. Ma la memoria collettiva, su questo piano, non ricorderà solo la sua azione ostinata a favore dei diritti dell'uomo. Il Papa polacco, che non dimenticò mai il suo passato personale, fu anche il difensore appassionato di quella comunità naturale che è la nazione: "I diritti dell'uomo non possono essere rispettati laddove i diritti della nazione sono scherniti", ricordò un giorno alle Nazioni Unite. Fu anche un accanito difensore della pace: dalla sua azione personale nella controversia sul canale di Beagle, che aveva quasi opposto militarmente il Cile e l'Argentina nel 1979, fino ai suoi tentativi disperati per impedire l'intervento militare americano in Iraq nel 2003, Giovanni Paolo II non ha mai smesso di spiegare che "la guerra è sempre una sconfitta dell'umanità".

Ma la memoria collettiva, su questo piano, non ricorderà solo la sua azione ostinata a favore dei diritti dell'uomo. Il Papa polacco, che non dimenticò mai il suo passato personale, fu anche il difensore appassionato di quella comunità naturale che è la nazione: "I diritti dell'uomo non possono essere rispettati laddove i diritti della nazione sono scherniti", ricordò un giorno alle Nazioni Unite. Fu anche un accanito difensore della pace: dalla sua azione personale nella controversia sul canale di Beagle, che aveva quasi opposto militarmente il Cile e l'Argentina nel 1979, fino ai suoi tentativi disperati per impedire l'intervento militare americano in Iraq nel 2003, Giovanni Paolo II non ha mai smesso di spiegare che "la guerra è sempre una sconfitta dell'umanità".

Al confine fra il politico e il religioso, il ricordo di Giovanni Paolo II resterà strettamente legato allo straordinario avvicinamento al mondo ebraico. Nessun Papa aveva compiuto tanti sforzi per dissipare l'odio, la diffidenza o il disprezzo che hanno così spesso caratterizzato, in questi duemila anni, le relazioni fra ebrei e cristiani. Dalla sua visita al Tempio Maggiore di Roma nel 1986 - dove definì gli ebrei "fratelli maggiori" - all'instaurazione di relazioni diplomatiche normali fra la Santa Sede e Israele nel 1993-94, Giovanni Paolo II ha cambiato, in questo ambito, il corso della storia. Certo, non ha dissipato la diffidenza che molti ebrei provano nei confronti dei cattolici, come si è visto nel corso delle "questioni" che hanno costellato il suo pontificato, dalla costruzione di un convento carmelitano ad Auschwitz alla stretta di mano con Kurt Waldheim, passando per la nomina di monsignor Lustiger a capo dell'arcidiocesi di Parigi. Ma nell'inedito cammino di "pentimento" che ha imposto alla Chiesa all'alba del terzo millennio, il perdono chiesto da Giovanni Paolo II agli ebrei a nome dei cristiani di ieri e di oggi ha costituito una svolta nelle relazioni fra le due confessioni. Se di questo Papa dovesse restare domani una sola immagine, sarebbe certamente quella dell'anziano Pontefice dalla mano già tremante che depone una preghiera in una fessura del Muro del Pianto, a Gerusalemme, durante il "grande giubileo" dell'anno 2000.

Il ricordo sfuma nel tempo. A cinque anni dalla morte di Giovanni Paolo II, i media tendono a contrapporre la sua immagine a quella del suo successore. Significa dimenticare che Giovanni Paolo II fu, sul piano della morale, un Papa legato alla tradizione della Chiesa, e che difese appassionatamente le sue convinzioni in materia familiare e sessuale. Inamovibile di fronte alla multiforme messa in discussione dei valori familiari tradizionali, soprattutto al matrimonio omosessuale, e sostenitore della castità e della fedeltà di fronte al diffondersi del virus dell'Aids, eppure questo Papa è stato il primo a celebrare la bellezza dell'atto sessuale vissuto come un dono assoluto di un uomo a una donna (e viceversa), condannando allo stesso tempo tutto ciò che altera il carattere assoluto di questo dono. È questo l'ideale di vita proposto da Giovanni Paolo II.

Ciò che ha accentuato il malinteso fra Giovanni Paolo II e le società occidentali riguardo alla contraccezione è stato l'amalgama che spesso i mass media hanno fatto con la sua posizione inespugnabile, senza riserve né compromessi, rispetto all'aborto. Quante volte Giovanni Paolo II ha condannato, talvolta con rara violenza verbale, come a Kielce nel 1991, l'eliminazione dei "bambini che stanno per nascere"! Dopo quindici anni di regno, Giovanni Paolo II ha persino fatto della denuncia della "cultura della morte" un tema centrale del suo insegnamento, difendendo nel suo libro Varcare la soglia della speranza "il diritto di nascere e quello di morire di morte naturale". Allo stesso tempo, non senza logica, Giovanni Paolo II ha fatto uscire la Chiesa dalle sue ambiguità passate, condannando definitivamente la pena di morte.

Giovanni Paolo II non può essere classificato. Questo Papa capace di gesti sorprendentemente audaci - come invitare tutte le religioni del mondo ad Assisi, nel 1986, contro il parere di alcuni dei suoi cardinali - non ha mai nascosto la propria preferenza per la conservazione delle tradizioni sacramentali e liturgiche. Entusiasmato dai dibattiti ai quali prese parte al concilio Vaticano ii, quando era ancora un giovane vescovo, Giovanni Paolo II non ha forzato l'"aggiornamento" caro al suo lontano predecessore Giovanni XXiii. Così, nel campo dell'ordinazione di uomini sposati e dei divorziati risposati, ha scelto di restare fedele alla disciplina della Chiesa. Come ha sempre difeso tradizioni antiche - dalla confessione individuale alla recita del Rosario - che facevano parte della quotidianità dei fedeli all'epoca della sua giovinezza. Nello stesso modo ha sviluppato il culto della Vergine - ha visitato moltissimi santuari mariani del mondo - e quello dei santi: non ha forse beatificato oltre 1.300 persone e canonizzato quasi 500 beati, più di qualsiasi altro Pontefice prima di lui? Il giorno in cui gli è stata rimproverata questa inflazione agiografica, questo Papa dal grande senso dell'umorismo ha risposto: "Rivolgetevi allo Spirito Santo!".

Infine, di Giovanni Paolo II si serberà il ricordo del suo attaccamento alla "responsabilità principale" del vescovo di Roma: l'unità della Chiesa. Al di là di alcune misure energiche nei confronti della Compagnia di Gesù, di certi universitari americani, della "teologia della liberazione" o degli epigoni di monsignor Lefebvre, Giovanni Paolo II si è soprattutto impegnato a "ricentrare" una Chiesa strattonata, alla fine degli anni settanta, fra un'ala progressista che flirtava con il marxismo e un'ala conservatrice tentata dall'integralismo. Un quarto di secolo dopo, le nozioni di "cristiani di sinistra" e di "cristiani di destra" sono quasi scomparse. La Chiesa, in buona parte grazie a lui, ha superato le vecchie divisioni inasprite dall'attuazione del concilio Vaticano ii e dall'impatto sociale del 1968. La viscerale diffidenza di Giovanni Paolo II nei confronti delle ideologie ha rimesso l'uomo al centro di tutto: "L'uomo è la via della Chiesa" ha ripetuto centinaia di volte.

Due immagini, infine, illustrano e completano questa evocazione troppo veloce. La prima è quella delle enormi assemblee nelle messe che Giovanni Paolo II ha celebrato nei quattro angoli della Terra: nel corso dei suoi 250 viaggi (di cui più di 100 fuori dall'Italia), colui che si è definito "pastore universale" non si è accontentato d'internazionalizzare la Curia, ma ha anche profondamente "globalizzato" una Chiesa cattolica che era rimasta, fino a quel momento, molto "romana". La seconda immagine è quella delle immense folle di giovani riunite durante la Giornata mondiale della gioventù che il Papa ha convocato, in genere ogni due anni, a partire dal 1985. Quanti milioni di adolescenti e di giovani genitori si sono ritrovati a Czestochowa, Parigi, Roma e Toronto per ascoltare il più esigente, il meno demagogo di tutti i pensatori dell'epoca?

Questa straordinaria ed emozionante complicità fra l'anziano Papa e i giovani del mondo, controcorrente rispetto a tutti gli stereotipi mediatici della nostra epoca, resterà, senza dubbio, il più bel mistero del pontificato di Giovanni Paolo II. E la garanzia del suo perpetuarsi nel futuro che, a cinque anni dalla sua morte, non fa che cominciare.

(©L'Osservatore Romano - 29-30 marzo 2010)