DISCERNERE

Uno sguardo profetico sugli eventi

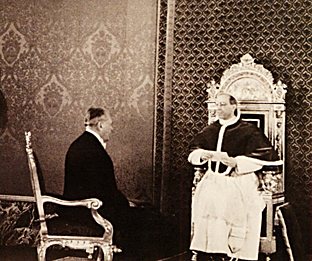

La firma di Bagnasco (e una reliquia) nella preghiera per glorificare Pio XII. Di Vittorio Messori

Un testimone ricorda come Pio XII nascose gli ebrei in Vaticano

Afferma che i nazisti volevano eliminare poi i cattolici

Tratto dal sito ZENIT, Agenzia di notizie il 2 novembre 2010

New York - Un ebreo ha testimoniato come suo padre sia stato salvato dalla furia dei nazisti venendo nascosto in Vaticano da Papa Pio XII.

La testimonianza è l'ultima raccolta dalla Pave the Way Foundation, che sta raccogliendo documenti

e informazioni sulle azioni di Papa Pacelli durante la Seconda Guerra Mondiale.

Il testimone, come ha annunciato Gary Krupp, presidente della Fondazione, è Robert Adler, membro della Commissione per l'Olocausto dell'Alabama (Stati Uniti).

Adler ha ricordato che suo padre Hugo venne portato in Vaticano nel 1941 e vi rimase nascosto per cinque settimane. Durante quel periodo, incontrò in molte occasioni Pio XII.

Hugo venne poi inviato attraverso una rete vaticana in Francia, Spagna e da lì a Sosua, nella Repubblica Dominicana.

Nella sua testimonianza, Robert ha detto di aver saputo attraverso delle ricerche che i nazisti volevano eliminare prima gli ebrei e poi i cattolici, e ha osservato che per questo motivo il Pontefice compì gli sforzi di salvataggio in segreto.

Se Pio XII non fosse intervenuto, ha concluso, suo padre sarebbe morto.

Krupp ha espresso gratitudine per la testimonianza di Adler, affermando che “presentando questo ricordo così rilevatore ha pagato un enorme debito nei confronti di tutti coloro che hanno rischiato la propria vita per riuscire a salvare le vittime della Shoah”.

La Fondazione ha posto circa 40. 000 documenti, insieme a testimonianze video, sulla sua pagina web per fornire prove sul ruolo di Papa Pio XII nel secondo conflitto mondiale.

Elliot Hershberg, presidente del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione, ha osservato che “questo sforzo è stato un'impresa molto costosa e difficile [per la Pave the Way Foundation], ma ne è valsa la pena”.

“In base alla nostra missione, se possiamo aiutare a illuminare questo periodo controverso, che è stato fonte di discordia tra ebrei e cattolici per più di 45 anni, avremo aiutato a cambiare il corso della storia e a migliorare le relazioni in momento in cui questo è così necessario”.

Per ulteriori informazioni, http://www.ptwf.org

Pio XII - Negri: è il Papa che ha salvato la Chiesa dal crollo delle illusioni

di Luigi Negri

Tratto da Il Sussidiario.net il 2 novembre 2010

Pio XII è stato certamente uno dei maggiori papi dell’età moderna. Lo è stato innanzitutto per una penetrante capacità di lettura culturale della situazione in cui la Provvidenza lo aveva chiamato a vivere.

Nelle sue encicliche, e soprattutto in quegli straordinari discorsi di Natale degli anni bui della seconda guerra mondiale che comunicano in modo cristallino e sintetico tutto il suo pensiero sociale, Pio XII ha letto la crisi irreversibile della modernità.

Di quella modernità che, come ci ha insegnato poi Giovanni Paolo II, nasce dalla presunzione dell’uomo di eliminare qualsiasi riferimento religioso e quindi qualsiasi riferimento cristiano e di sostituire a essa un’autoesaltazione, un’autorealizzazione fondata esclusivamente sull’intelligenza e la volontà. Ma l’espressione sistematica dell’intelligenza e volontà è stata chiamata ideologia e in quanto tale ha determinato un cambiamento della vita umana e sociale in senso, appunto, ideologico, portando ai grandi totalitarismi del XX secolo.

Pio XII ha letto questo fenomeno. Il fenomeno di un’umanità che lentamente ma inesorabilmente, costretta dentro i carceri delle ideologie, è stata espropriata della sua libertà, della sua dignità e della sua capacità di creare, della sua responsabilità e alla fine della sua stessa vita.

Tre quarti del mondo europeo, mentre Pio XII viveva la prima parte del suo pontificato, era oppressa da sistemi totalitari disumani. Il Papa non ridusse mai la forza del suo giudizio su tutti i totalitarismi: non solo su quello comunista, ma anche su quello nazifascista. Non solo. Indicò nella tragedia della seconda guerra mondiale la fine della modernità.

Chi legge i testi di Pio XII può rendersi conto che per lui il disastro umano, sociale, etnico, storico, del secondo conflitto mondiale era la fine dell’illusione di poter fare a meno di Dio, cioè di pensare che fosse possibile porre in essere nella storia un uomo o una società senza-dio, cioè contro Dio.

Ma Pio XII non lesse soltanto il fallimento della modernità. Incoraggiò la resistenza alla modernità che non era nelle formulazioni ideal-ideologiche cattoliche o anche solo nella intellettualità cattolica, ma in quel soggetto della grande resistenza ai totalitarismi che era la vita del popolo cristiano.

E questo è un punto fondamentale, perché permette di porre non nell’idea di razza, di progresso tecnologico o scientifico o di intelligenza umana la radice di questo popolo e della società, ma nel Mistero di Cristo reso presente nel Mistero della Chiesa. Per questo Pio XII fu padre del popolo cristiano, che, crollati i regimi totalitari, sarebbe diventato protagonista della ricostruzione della cultura e della società in tutta l’Europa Occidentale.

Come appare evidente leggendo i discorsi di Natale che ho già ricordato, il Papa ha chiaro che dal disastro della modernità si può uscire. Egli individua la crisi della modernità come un momento di passaggio, seppur ancora difficilmente definibile.

E individua la via di uscita non come un recupero astratto della cristianità dei secoli precedenti, bensì recuperando il senso di ciò che don Giussani definiva l’impegno dell’uomo con se stesso. Recuperando quindi il senso religioso dell’Uomo, nella riscoperta della radice dell’incontro con Cristo che lo apre a un desiderio autentico di verità, di giustizia e di bellezza il quale trova come luogo di educazione e realizzazione non le ideologie, ma la vita della Chiesa e della comunità cristiana. In questo senso Pio XII ha traghettato Chiesa e quindi in un certo senso l’umanità verso un tempo nuovo che certamente non ha visto.

Pochi si sono accorti che negli ultimi anni della sua vita, mi riferisco a quelli dal 1950 al 1958, Pio XII, che era stato inesorabile nella denuncia dei grandi totalitarismi, incominciò a scrivere contro quello che ha definito più di una volta “il modo americano di vivere”, cioè quello che ha distrutto l’Occidente dopo la fine della seconda guerra mondiale.

Edonismo materialistico e istintivismo, per cui l’uomo deve e può fare tutto quello che si sente, l’equivalenza dell’eterosessualità con l’omosessualità o il fatto di affermare il diritto ad avere un figlio fino a comprarlo “al supermercato”.

Il Papa vide che se non si ritornava a un incontro con Dio si sarebbe creata una società basata su una ideologia diversa, ma pur sempre ideologica. La «tecnoscienza» di cui parla Benedetto XVI per esempio era già stata accuratamente prevista da Pio XII.

Formatore del suo popolo, capì che questo insegnamento alto doveva essere documentato nel mondo attraverso una grande esperienza di carità. Pio XII ha amato la sua gente di Roma fino a sporcare la sua veste bianca recandosi nei luoghi dei grandi bombardamenti angloamericani, ha impiegato risorse enormi per l’offerta di derrate alimentari, abiti e generi di necessità e ha sostenuto i poveri di tutta Europa. E’ stato un gigante della verità, e insieme un gigante della carità. Che di fronte a un uomo così, sulla base di una ricostruzione della Stasi (la polizia segreta della Repubblica Democratica Tedesca al soldo di Mosca), sia nata la menzogna del “silenzio connivente” di Pio XII nei confronti del nazifascismo e dell’Olocausto, dice tutta la miseria intellettuale e morale dell’Occidente. Dar corpo a questi fantasmi è segno di un’assoluta slealtà di carattere morale ed intellettuale.

A chi vede una disparità di atteggiamenti nella condanna di nazifascismo e comunismo nel pontificato di Pio XII basta ricordare due fatti. Il primo è che nel 1948, ’49 e ’52, quando il Santo Uffizio in Italia (non in tutto il mondo) vietò la partecipazione alle associazioni comuniste, il fascismo e il nazismo erano già morti. Pio XII invece condannò da subito e fermamente in tutto il suo pontificato l’eugenetica, il razzismo e le violenze che il regime nazista praticava. Addirittura fece cardinale nel 1946 il vescovo Clemens von Galen, vescovo di una piccolissima diocesi che fu feroce oppositore di Hitler durante tutto il periodo del Reich definendolo «il leone di Dio». Mi sembra che questi fatti valgano più di molte analisi spesso viziate, come già ricordavo, da slealtà intellettuale.

Pio XII è un testimone della fede di straordinaria forza. Se la Chiesa cattolica non riconoscerà presto o tardi l’eroicità delle sue virtù e non concluderà il processo di beatificazione e canonizzazione, non farà solo un errore grave alla sua memoria, ma al popolo cristiano e laico di oggi.

Carità, la richiesta di aiuto degli ebrei a Pio XII

“È a nome dell’intera comunità israelitica di Roma, che ci permettiamo rivolgere al Santissimo Padre la più ardente preghiera affinché dall’altissimo seggio possa degnare migliaia di anime, sofferenti il dramma più grande che la forza del male abbia concepito su questa terra, con il Suo paterno intervento, commuovere chi per fini troppo solamente terreni, compl il ratto, che mortificherà per millenni il genere umano, e possa dal paterno suggerimento, comprendere che per gli stessi fini terreni, il ritorno delle vittime alle loro famiglie, potrà solo essere mezzo umano per elevare a Dio la richiesta per l’attuazione di aspirazioni terrene. Qualora si osi rifiutare al supremo suggerimento del Santissimo Padre, che almeno si permetta ai famigliari oppressi in una vita di dolore che nessun tempo conobbe, di poter inviare a questi martiri i loro indumenti. Bambini lattanti, bambini nei primi anni della vita, tante e tante donne e molte con nuove vite nel seno, vecchi e vecchie, vennero presi dai loro letti con indumenti succinti e rispondenti al termine di un’estate. L’inverno ha il suo inizio, Santissimo Padre, che almeno lo strazio, dramma di tanta gente che può solamente piangere una pena che non ha confine, possa portare ai propri cari un manto di caldo. Aiutate questa gente, Santissimo Padre, aiutateci e Iddio, Iddio grande e buono possa compensare l’alto vostro intervento con le grazie che per voi, Santissimo Padre, le nostre anime con tanta sincera e forte preghiera chiedono”.

E’ un documento struggente: quei bambini e quelle donne non torneranno infatti più in Italia. In quegli stessi giorni, 4.500 ebrei venivano accolti in 290 istituti religiosi e conventi di clausura e così sottratti alle persecuzioni dei nazisti e dei fascisti loro collaboratori. Come si vede, il rappresentante della comunità ebraica Panzieri chiede a Papa Pacelli non condanne o pubblici appelli, ma aiuto, interventi umanitari per favorire la liberazione dei prigionieri, etc. Proprio quello che Pio XII ha fatto, anche se nel caso della razzia del ghetto, senza risultato. Cito questo documento solo per mostrare quanto complessa fosse la situazione e come sia necessario evitare conclusioni affrettate nell’esprimere giudizi (ovviamente sulla figura di Pio XII, non sulla fiction).

Su Pio XII negli anni di guerra una fiction fedele alla storia. La miniserie su Raiuno «Sotto il cielo di Roma»

di Andrea Tornielli

Tratto da Il Giornale del 26 ottobre 2010

C’è una scena della minise rie Sotto il cielo di Roma - la fic tion in due puntate su Pio XII e la razzia del ghetto ebraico dell’ot tobre 1943, in programma su Ra iuno il 31 ottobre e il 1? novem bre- nella quale si vede Papa Pa celli, interpretato da James Cromwell, che per giustificare la sua decisione di non pronuncia re un pubblico appello contro il rastrellamento nazista, afferma: «Non mi è possibile schierarmi con un popolo contro un al tro... ». Come se la denuncia di una tremenda violenza contro la popolazione inerme potesse rappresentare uno strappo alla neutralità diplomatica della San ta Sede. Non era questo il moti vo che spinse Pio XII, la cui figu ra è ben tratteggiata nella fic tion, a mantenere un atteggia mento prudente nelle parole. Il Papa, nel giugno 1943, pochi me si prima della tragedia che si sa rebbe abbattuta sulla comunità ebraica romana, in merito agli aiuti ai perseguitati, aveva pub blicamente dichiarato: «Ogni pa rola da noi rivolta a questo sco po alle competenti autorità e ogni nostro pubblico accenno, dovevano esser da noi seriamen te p onderati e misurati nell’interesse dei sofferenti stessi, per non rendere, pur senza volerlo, più grave e insopportabile la lo ro situazione». È tutto qui il dramma di Euge nio Pacelli negli anni della guer ra. E la sua decisione, contesta tissima e discussa, era stata as sunta non per paura, non per neutralità, ma nella convinzion e che con Hitler ogni appello sa rebbe risultato inutile e soprat tutto avrebbe reso impossibile alla Chiesa l’azione caritativa che stava svolgendo. La miniserie prodotta dalla Lux Vide si discosta dalle prece denti dedicate ai Papi - da Gio vanni XXIII a Papa Luciani, da Giovanni Paolo II a Paolo VI perché questa volta non c’è l’in tenzione (o la pretesa) di raccon tare una vita intera. Ma soltanto gli eventi accaduti nella capitale nel giro di pochi mesi. Le inesat tezze storiche dovute a licenze di sceneggiatura non sono mol to rilevanti: poco cambia, ad esempio, se a convocare a collo quio l’ambasciatore tedesco per protestare per la razzia del ghet to iniziata da poche ore sia, nella fiction, il Sostituto Giovanni Bat tista Montini, quando in realtà fu il cardinale Segretario di Stato Luigi Maglione, cioè il «numero due» del Vaticano in quel mo mento. O se il Papa viene ritratto di notte mentre prega per la con versione di Hitler, mentre inve ce è attestato che tentò un esorci smo perché lo riteneva un vero indemoniato. Forse l’unico det taglio che si sarebbe dovuto evi tare è l’incontro diretto di Pio XII con un esponente della comuni tà ebraica che si era recato in Va ticano per chiedere dell’oro, necessario per raggiungere quei cinquanta chili che Herbert Kap pler, con una beffa, pretese dagli israeliti in cambio della loro in columità alla vigilia del rastrella mento. Quell’ebreo era l’allora rabbino capo di Roma, Israel Zolli (che dopo l’arrivo degli Alle ati deciderà di farsi cristiano e si battezzerà con il nome di Euge nio in onore del Pontefice): è ve r o che andò Oltretevere per chie dere l’oro, ma non è vero che ab bia incontrato Pacelli. Anche se fu il Papa a ordinare che i chili mancanti fossero resi disponibi li. Dalla fiction emerge bene la grande opera di carità messa in atto dal Vaticano su impulso di Pio XII. Nella capitale della cri stianità, su circa 750 case religio se presenti, almeno 290 ospitaro no per alcuni mesi degli ebrei, per un totale di circa 4. 500. Nu meri documentabili e documen tati, con ogni probabilità da au mentare, dato che le condizioni oggettive imponevano pruden za e diversi testimoni orali atte steranno che allora non si pensa va di tenere documentazione scritta, perché era molto rischio so. Oggi c’è ancora chi, mostran do poca dimestichezza con i meccanismi ecclesiali, conti nua a ripetere che tutto questo si sarebbe prodotto grazie a isolati slanci di generosità, all’insaputa del Papa e delle alte gerarchie. Non si nega, perché non si può negare, l’aiuto che venne dato ai perseguitati e in particolare agli ebrei, nascosti nei conventi e ve stiti da religiosi. Ma si dice che Pio XII non sapeva, perché man ca un ordine scritto che attesti la volontà del Pontefice. È noto co me manchi anche un ordine scritto di Hitler relativo all’orribi le «soluzione finale» per gli ebrei, eppure oggi nessuno dubi ta che l’indicazione venisse da lui. Anche se il Papa non è para gonabile a un dittatore assoluto, è pur sempre un sovrano. E ipo tizzare che sotto le sue finestre 4. 500 ebrei venissero accolti nei conventi, compresi quelli di clausura, senza la sua approva zione o addirittura a sua insapu ta appare veramente insosteni bile.

Pio XII e le amnesie degli storici. La seconda guerra mondiale e la Santa Sede

La letteratura storica sulla seconda guerra mondiale è amplissima e ormai tratta in termini esaurienti la quasi totalità degli aspetti dell'evento bellico che stravolse non solo l'Europa, ma l'intero pianeta. Se poi esistono ormai numerosi lavori di buona divulgazione lo si deve anche al lavoro degli specialisti che hanno messo a disposizione una grande abbondanza di fonti scritte e orali, sia diplomatiche, sia private o memorialistiche. Tanto più forte quindi è la perplessità quando si toccano con mano indubbie negligenze e trascuratezze scientificamente ingiustificabili. È quanto osserva sul numero in uscita de "La Civiltà Cattolica" (15 maggio 2010) il gesuita Giovanni Sale leggendo il volume di Richard Overy - uno dei maggiori storici inglesi della seconda guerra mondiale - Sull'orlo del precipizio. 1939. I dieci giorni che trascinarono il mondo in guerra (Milano, Feltrinelli, 2009, pagine 158, euro 14). Il volume che, come tiene a dire Sale, coniuga al rigore anche le ragioni della buona divulgazione, essendo scritto in modo lineare e comunicativo, sorprende spiacevolmente quando nella ricostruzione degli avvenimenti che condussero alla guerra non fa mai riferimento, "neppure incidentalmente, all'attività svolta dalla Santa Sede in relazione ai fatti così meticolosamente ricostruiti".

Lo storico gesuita allude alla documentazione vaticana sulla materia raccolta nel primo degli undici volumi degli Actes et documents du Saint Siège relatifs à la seconde guerre mondiale (Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1965) che riporta l'attività svolta dalla Santa Sede e dal Papa durante il periodo del conflitto a partire dai primi mesi del pontificato pacelliano.

I fatti ricostruiti da Overy sono ben noti tanto per ciò che riguarda la questione polacca, la città di Danzica e le evidenti mire espansionistiche del Terzo Reich verso Est - il famigerato "spazio vitale" di Hitler - quanto per le reiterate profferte (solo verbali) di garanzie delle altre potenze europee nei confronti della Polonia. Già nella primavera del 1939 dopo l'occupazione di Praga e l'annessione dei Sudeti la prospettiva della guerra tra le potenze europee stava prendendo sempre più forma. Quanti avevano maggiormente a cuore le sorti della pace - dice Sale - come Pio XII e il presidente degli Stati Uniti Franklin D. Roosevelt, cercavano con tutti i mezzi a disposizione d'incoraggiare le parti a trovare soluzioni di compromesso che consentissero di evitare una guerra.

Nel discorso di Pasqua del 9 aprile il Papa - eletto da un mese - spiegò "come le turbolenze dell'ora presente sembrassero foriere di mali ancora più gravi", le cui radici andavano cercate nella miseria di molti "nella mancanza di mutua compassione tra le nazioni, nella violazione dei patti sanciti e della parola data". L'intervento di Pio XII colpì moltissimo il presidente statunitense e nelle fonti vaticane pubblicate negli Actes et documents vi sono ampi riscontri di una serie di colloqui tra Stati Uniti e Santa Sede. Roosevelt peraltro sopravvalutava l'influenza della Santa Sede nello scenario europeo che invece, dopo la prima guerra mondiale non era nemmeno stata invitata - su richiesta del Governo italiano - a partecipare al tavolo dei negoziati di Versailles. La diplomazia vaticana aveva progressivamente perso terreno sul piano politico nella nuova Europa e si era concentrata soprattutto su questioni di natura ecclesiastica o religiosa quali a esempio la stipulazione di concordati. Proprio su questo campo i rapporti con la Germania nazionalsocialista si erano deteriorati a motivo delle forti denunce di Pio xi contro la politica anticattolica, anticristiana e antisemita adottata dal Terzo Reich. Dal 1935 - ricorda Sale - le note di protesta della Santa Sede inoltrate dal nunzio Cesare Orsenigo al Governo del Reich non erano neppure prese in considerazione.

E tuttavia Papa Pacelli non lasciò cadere nel vuoto la richiesta di Roosevelt e "di altre persone di buona volontà" che chiedevano al Papa di fare il possibile per scongiurare una guerra. In questo contesto si situa l'iniziativa di Pio XII di convocare una Conferenza "a cinque" tra le potenze europee. Il tentativo, caldeggiato dagli Stati Uniti, fu articolato, ma rimase senza esito. Gli sforzi del Papa furono giudicati dal sottosegretario agli Esteri americano Summer Welles "del più alto valore" non solo per la sua influenza morale, ma perché esercitati "nel momento in cui la tensione internazionale era tanto grave".

Padre Sale ricorda altre questioni, che pure dovrebbero essere ben note agli storici, quali la laboriosa preparazione del famoso appello del 24 agosto del 1939, all'indomani del patto Molotov-Ribbentrop, e soprattutto gli effetti immediati di quell'intervento che tanto colpì l'opinione pubblica mondiale da costringere lo stesso Hitler a rinviare di un settimana l'aggressione alla Polonia. Se l'attacco fosse scattato il 26, come doveva essere, il dittatore senza neppure dare l'impressione di voler evitare il conflitto, dopo il duro monito papale, si sarebbe addossato davanti al mondo l'intera responsabilità di una guerra disastrosa. "Ma di questo lo storico inglese non fa minimamente cenno", né tantomeno fa riferimento al grande sforzo posto in essere per mesi dalla diplomazia vaticana, per evitare che il mondo civile precipitasse nel baratro. Ancora oggi - epiloga padre Sale - parte della letteratura storica, "per partito preso o per motivazioni di ordine ideologico - trascurando anche il dato documentale", tende a svalutare o a disconoscere il ruolo etico-politico della Santa Sede in quei difficili anni. (raffaele alessandrini)

(©L'Osservatore Romano - 17-18 maggio 2010)

La cattiva coscienza di chi accusa Pio XII. La spartizione della Polonia del 1939 e i silenzi consapevoli degli Alleati

di Raffaele Alessandrini L'antica favola del lupo e dell'agnello insegna che quando il forte si lagna lanciando accuse al più debole, magari strepitando di aver subito da lui improbabili torti, sta preparandosi a divorarlo. Le corrispondenze storiche sono numerose sia pure con le debite varianti: talvolta i lupi sono più di uno. Per di più alla scena cruenta possono esservi altri testimoni diversamente cointeressati. Questi ultimi, pur essendo consapevoli che il debole, ormai privato brutalmente dei propri diritti, sta soccombendo alle brame fameliche del prepotente, restano a guardarne il sacrificio con calcolata inerzia. E dire che avrebbero argomenti e mezzi per impedire o limitare lo scempio. Quando poi il precipitare degli eventi li costringe a intervenire - poiché la fame del predatore non si placa - si trovano a loro volta prigionieri della logica pragmatica della violenza e della sopraffazione per la quale vi saranno moltissimi altri deboli e innocenti a pagare il prezzo più alto e atroce. L'invasione nazista della Polonia del 1° settembre 1939 che diede l'avvio alla seconda guerra mondiale è certo un esempio evidente di questo. Ma lo sono anche il disinteresse per gli ebrei e il loro consapevole abbandono da parte degli Alleati nonostante fossero pienamente al corrente dei piani hitleriani di "soluzione finale". Lo ha ricordato anche un ampio servizio di Claude Weill su "Le Nouvel Observateur" del 4-10 marzo 2010 (pp.16-28) nel quale risalta la polemica tra il regista e intellettuale parigino Claude Lanzmann, l'autore del famoso lungometraggio-fiume - nove ore - Shoah (1985) e il romanziere Yannik Haenel che nel settembre 2009 ha pubblicato il volume Jan Karski (Gallimard) dedicato a un eroe della resistenza polacca al nazismo che - infiltratosi in un campo di sterminio (e non sarebbe stato il solo polacco a farlo) - mise sull'avviso il presidente Franklin D. Roosevelt alla Casa Bianca degli orrori in atto.

Haenel sostiene pertanto che "nel 1945 non ci furono vincitori né vinti, ma solo dei complici e dei mentitori". Lanzmann ribatte dal canto suo che gli ebrei durante il conflitto non erano il "centro del mondo"". Ora è indubbio che gli Alleati conoscessero da tempo la mostruosa realtà della Shoah come pure la sua entità. Come è stato ricordato a suo tempo anche dal nostro giornale (14 agosto 2009), Henry Morgenthau junior, ministro del Tesoro statunitense durante la guerra, disponeva di prove sufficienti per dire che fin dall'agosto del 1942 a Washington si sapeva che i nazisti avevano progettato di sterminare tutti gli ebrei dall'Europa e che "solo l'incapacità, l'indolenza e gli indugi burocratici dell'America impedirono la salvezza di migliaia di vittime di Hitler" mentre, oltre Atlantico, "il Ministero degli Esteri inglese si preoccupava di più di politica che di carità umana".

Vi è inoltre da considerare come la cattiva coscienza storiografica, o parastoriografica, al servizio delle potenze, tenda a celare talune responsabilità e coperture dettate dal più gelido e spregiudicato pragmatismo politico, sviando per quanto possibile l'attenzione pubblica su più indifesi capri espiatori.

Le maggiori potenze d'Europa, Inghilterra e Francia, che avevano tenuto un contegno inerte e perfino acquiescente di fronte all'Anschluss (l'annessione dell'Austria del marzo 1938) e all'invasione della Cecoslovacchia - prima la conquista dei Sudeti, poi, nel marzo 1939, fu la volta della Boemia e della Moravia - non si discostarono dalla loro condotta passiva. Ora l'intesa Molotov-Ribbentrop conteneva anche clausole segrete in base alle quali di lì a poco i due lupi si sarebbero ferocemente spartiti le spoglie sanguinanti della Polonia oltreché i territori della Finlandia, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania e della Bessarabia rumena. E tuttavia il pretesto per aggredire la Polonia era evidente e consisteva com'è noto, nel rifiuto polacco di subire un torto lasciando includere nella Germania la città di Danzica con l'autostrada extraterritoriale e la linea ferroviaria che univa la Germania e la Prussia Orientale.

Il 24 agosto 1939 vi fu solo un'unica autorità mondiale a levare alta la voce e a incitare gli uomini di buona volontà alla riconciliazione e al dialogo: "Nulla è perduto con la pace, tutto può esserlo con la guerra!". Ma più che parlare alle coscienze e a spendersi in una articolata e intensissima azione diplomatica, protrattasi perfino nel crepuscolo stesso delle speranze, il Papa Pio XII e i suoi più stretti collaboratori non potevano fare, e rimasero inascoltati.

Il Vaticano - come Stalin avrebbe un giorno sarcasticamente osservato - non ha divisioni da mettere in campo. Invece il 1° settembre 1939 la Germania aggredì la Polonia senza preavviso e il 17 settembre, da est, scattò l'aggressione sovietica. I tedeschi forti di un milione e mezzo di soldati misero in campo 2800 carri armati, 2000 aerei e 11000 cannoni; i sovietici attaccarono con cinquecentomila uomini, 5000 carri armati, 3000 aerei e 13.500 cannoni. I polacchi potevano opporre un milione di uomini, 800 carri armati, 400 aerei e 4500 cannoni. E tuttavia resistettero per 35 giorni a fronteggiare da soli forze tanto soverchianti.

Vale la pena ripercorrere alcuni momenti anticipatori dello scoppio della seconda guerra mondiale alla luce dei documenti. Nel recente volume Polish documents on Foreign Policy curato da Wlodzmierz Borodziej e Slawomir Debski (Warsaw, The Polish Institute of International Affairs, 2009) è trascritto in data 2 agosto 1939 il rapporto dell'ambasciatore di Polonia presso la Santa Sede Kaziermiez Papée al ministro degli Affari esteri dell'udienza avuta con Pio XII il 24 luglio precedente in occasione della presentazione delle sue credenziali. Dopo il discorso ufficiale il Papa si era trattenuto con l'ambasciatore per un'altra mezz'ora a parlare in termini informali della situazione internazionale illustrando gli sforzi di mediazione della Santa Sede in favore della pace benché fosse "molto difficile fare qualcosa a Berlino". Ma il Papa diceva di più. Egli non manifestava alcuna fiducia ricordando - sono parole dell'ambasciatore - come l'anno precedente, alla fine di settembre, il cancelliere Hitler dopo l'annessione dei Sudeti avesse detto che la Germania non avrebbe avanzato altre rivendicazioni sui territori europei. Ma che cosa resta di tutto questo oggi? si chiedeva Pio XII. "Al momento è Danzica, ma domani sarà altro".Le rassicurazioni verbali sulle quali Hitler diceva di basare la propria politica erano infatti state regolarmente smentite per ben due volte: prima con l'occupazione della Boemia e della Moravia e poi riguardo all'atteggiamento tenuto nei confronti del Sud Tirolo dove il cancelliere Hitler si stava mostrando pronto a strumentalizzare a proprio favore il concetto della purezza razziale germanica della popolazione. La Chiesa in Germania e soprattutto l'Azione cattolica - lamentava Pio XII - dovevano fare i conti con ostacoli continui: ci si poteva esprimere solo in ambito religioso e "neppure tanto". Ma ciò che veramente risulta al vertice delle preoccupazioni di Papa Pacelli è la sorte della Polonia che tanto dall'est come dall'ovest egli vedeva ormai stretta tra due blocchi: l'uno anticristiano e l'altro acristiano. In poche parole egli temeva che un avvicinamento germano-sovietico avrebbe portato non solo alla guerra in Europa. ma che, in caso di uno scontro portato dalla Germania alle altre potenze del continente, vi sarebbe stato alla fine il bolscevismo a rivestire le parti del tertius gaudens che, tenutosi inizialmente ai margini del conflitto, avrebbe potuto godere dei vantaggi della situazione intervenendo al momento opportuno ai danni degli altri due contendenti sfiancati dalla lotta per imporsi definitivamente sull'Europa (cfr. pp. 335-338).

In una nota in data 16 agosto 1939 il cardinale Luigi Maglione, segretario di Stato di Pio XII, riferisce di un colloquio con l'ambasciatore di Polonia che lo ha messo al corrente dello scambio di note di protesta tra il suo Paese e la Germania e si ribadisce che la questione di Danzica non è altro che un pretesto per attaccare la Polonia. "La Polonia è calma, attende con tranquillità l'attacco ed è sicura di essere soccorsa dalle Potenze occidentali. L'ambasciatore non teme complicazioni da parte della Russia". Poi la nota del cardinale Maglione prosegue: "Notizie d'altra fonte mi confermano che la questione di Danzica è un pretesto per la Germania e che questa si propone di fare una guerra di sterminio alla Polonia. Si pensa che è d'intesa con la Russia per una spartizione della povera Polonia.

Si illudono a Berlino che né l'Inghilterra, né la Francia interverranno per la Polonia" (cfr. Actes et documents du Saint Siège relatifs à la Seconde Guerre Mondiale, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1970, ristampa corretta e ampliata, i, pp.214-215). In realtà Berlino non s'illudeva affatto, poiché sapeva di poter agire senza disturbi esterni.

Nel suo intervento agli ufficiali della Wehrmacht del 22 agosto 1939, Hitler così aveva presentato gli obbiettivi da realizzare in Polonia: "La nostra forza è la nostra rapidità e la nostra brutalità (...) mi è indifferente quali voci farà circolare su di me la debole civilizzazione occidentale. Ho dato l'ordine e farò sparare a chiunque vorrà, anche con una sola parola, criticare l'affermazione che l'obbiettivo della guerra non sia raggiungere determinate linee, ma la distruzione fisica del nemico. A questo fine ho predisposto, per ora solo all'est, le mie truppe Totenkopf, ordinando loro di uccidere senza pietà e senza misericordia uomini, donne e bambini di origine polacca e di lingua polacca. Solo in questo modo acquisteremo lo spazio vitale di cui abbiamo bisogno. Chi oggi parla ancora della strage degli armeni?" (cfr. Robert Szuchta, Campi tedeschi dei nazisti sulla terra polacca occupata durante la ii Guerra mondiale, Ministero degli Affari Esteri di Polonia, Dipartimento di promozione, senza data, p. 9).

I territori polacchi incorporati dal Reich furono sottoposti a un'intensa germanizzazione sin dall'inizio della guerra. E bisogna ricordare che gli ebrei polacchi erano prima del conflitto tre milioni e quattrocentomila: ne sopravvisse solo il dieci per cento. Com'è noto i campi di concentramento e di sterminio in Polonia furono otto a cominciare da Auschwitz-Birkenau.

Anche la Chiesa cattolica polacca fu sottoposta a dure persecuzioni: numerosi sacerdoti cattolici furono arrestati e deportati in campi di concentramento tedeschi, per lo più a Dachau. Molti di essi furono uccisi: in alcune diocesi quasi la metà. (cfr. Robert Szuchta, cit., pp. 7-9). I prigionieri arrivati ad Auschwitz-Birkenau durante il primo appello così venivano salutati dal capo del campo Karl Fritzsch: "Vi avverto che qui siete arrivati non in una casa di cura, ma in un campo di concentramento dal quale si esce solo dal camino del forno crematorio. Se a qualcuno non piace può buttarsi subito sul filo ad alta tensione. Se nel gruppo ci sono ebrei quelli non hanno diritto di rimanere in vita per più di due settimane, i preti per un mese, gli altri per tre mesi" (ivi, p. 23).

In questi giorni la cronaca internazionale ci ha costretto - dolorosamente - a ricordare i massacri di Katyn perpetrati dai sovietici nel marzo del 1940: ventiduemila ufficiali polacchi furono trucidati per ordine di Stalin su consiglio del suo duro braccio destro Lavrentij Berija e gettati in fosse comuni. Per lungo tempo il crimine, scoperto nel 1943, fu scaricato sui nazisti. E neppure Joseph Goebbels il capo della propaganda nazionalsocialista riuscì a inchiodare Stalin grazie anche al silenzio complice di Churchill e Roosevelt che non vollero rischiare di incrinare l'alleanza antihitleriana formatasi dopo il 1941. Le responsabilità comuniste furono ammesse ufficialmente solo nel 1990, in piena glasnost gorbaceviana.Indicativo per opposte ragioni lo spietato processo mediatico a cui è stato esposto Pio XII per i suoi silenzi, dai tempi di Der Stellvertreter di Rolf Hochhuth (1963) ai nostri giorni. Il Papa non aveva difese se non quelle fornitegli dalla fragile sovranità acquisita nel 1929 con i Patti Lateranensi e - in una Roma occupata da un nemico che stava attendendo solo il momento più opportuno per schiacciare la Chiesa "come un rospo", per usare un espressione dello stesso Hitler - doveva ottemperare a due imperativi categorici. L'uno di ordine spirituale derivante dal mandato petrino, l'altro di ordine morale e umanitario. Il Vicario di Cristo, in ogni caso, non può fare distinzioni o preferenze tra gli uomini, può solo battersi per la giustizia e la pace; senonché tutta la storia del Novecento pone di fronte nazioni e popoli ferocemente in lotta gli uni contro gli altri. Dovrebbe essere ormai chiaro che Papa Pacelli e la Santa Sede furono tenuti a mantenere sostanzialmente un contegno diplomatico prudente - nondimeno il radiomessaggio natalizio del 24 dicembre 1942 contiene esplicite e intense allusioni alle persecuzioni razziali - poiché anche da questo dipendeva la fragile sovranità di un piccolo Stato, unica garanzia di quel minimo di libertà di azione e di movimento che per altri versi permise di recare soccorso e protezione al maggior numero possibile di perseguitati, tra cui moltissimi ebrei.

Eppure ancora oggi, incredibilmente, sono molti quanti levano l'indice accusatore su Pio XII. Incappa nell'errore pure "Le Nouvel Observateur". Anche in tal senso la guerra è il trionfo dell'ingiustizia.

Non per nulla appena salito sul Soglio di Pietro proprio Papa Pacelli aveva assunto un motto eloquente: Opus iustitiae pax ("la pace è opera della giustizia"). Un concetto non casuale poiché da decenni ormai la Chiesa si stava battendo per la pace nel mondo. Pio x (1903-1914) che a suo tempo, aveva scelto il motto Instaurare omnia in Christo, contemplando il volgere degli eventi internazionali nella prima decade del secolo xx, aveva presagito il funesto incombere del "guerrone" - il primo conflitto mondiale - morendo poi di dolore alla vigilia delle ormai inevitabili ostilità. Il suo successore Benedetto xv (1914-1922) - che tanto si sarebbe prodigato per le vittime e per i prigionieri di ogni nazionalità, dopo la Nota ai Paesi belligeranti del 1° agosto 1917 in cui egli condannò l'"inutile strage" e tratteggiò i presupposti di fondo, anticipando in qualche modo i famosi "quattordici punti" del presidente statunitense Woodrow Wilson, per una pace basata su una sincera riconciliazione senza vincitori né vinti, nonché per un nuovo, e più giusto, ordine tra le nazioni - fu ripagato con l'incomprensione, l'offesa e il dileggio delle varie parti in lotta.

Venne poi Pio xi. Anch'egli nel suo motto volle ribadire il programma di pace della Chiesa di Dio: Pax Christi in regno Christi. Papa Ratti dopo aver seguito con sofferta trepidazione nei diciassette anni del suo pontificato l'evoluzione della questione sociale - con il dilagante sviluppo del capitalismo selvaggio e la diffusione delle visioni materialistiche dialettiche e pratiche che minavano l'integrità interiore dell'uomo, della famiglia e dei popoli - avendo considerato con occhio profetico il minaccioso imporsi dei sistemi totalitari sulla scena mondiale e sentendosi venir meno, offriva a Dio la propria vita affinché l'umanità fosse risparmiata dalla guerra. Gli succedette il suo più diretto e fedele collaboratore: il cardinale Eugenio Pacelli che significativamente volle anch'egli assumere il nome di Pio. Ma quel 23 agosto 1939 in cui la Germania di Hitler e l'Unione Sovietica di Stalin siglarono il loro famigerato patto di non aggressione le sorti del mondo erano già segnate.

(©L'Osservatore Romano - 23 aprile 2010)

Condividi

Pio XI alla luce delle nuove fonti archivistiche. Soluzioni coraggiose a problemi senza precedenti

È stato presentato il volume, curato da Cosimo Semeraro, La sollecitudine ecclesiale di Pio XI. Alla luce delle nuove fonti archivistiche (Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2010, pagine 490, euro 40). Pubblichiamo la sintesi di uno degli interventi.

di Rita Tolomeo Non è facile delineare con pochi tratti tutta la complessità di un pontificato (6 febbraio 1922 - 10 febbraio 1939) che coincise pressoché totalmente con il periodo tra le due guerre mondiali. In un mondo fortemente segnato dalle decisioni prese a Versailles, caratterizzato da derive nazionaliste e da opposti totalitarismi, Pio XI scelse come motto del suo pontificato Pax Christi in Regno Christi. Era il segno della sua volontà di improntare alla pace ogni decisione; a tale fiducia non erano certo estranee le sue origini brianzole di cui conservava gelosamente i caratteri, una religiosità antica e profonda assorbita attraverso la figura materna. A tali insegnamenti avrebbe ispirato tutto il suo operato: dagli incarichi ricoperti prima nella Biblioteca Ambrosiana di Milano e poi in quella Vaticana, alla inaspettata missione in Polonia e Lituania affidatagli da Benedetto xv al termine della prima guerra mondiale, fino al magistero pontificio.

Oggi gli studi su Pio xi hanno conosciuto un nuovo slancio e l'apertura nel 2006 degli Archivi Vaticani alla consultazione dei fondi del pontificato di Achille Ratti ha offerto ai ricercatori gli strumenti necessari per meglio ricostruire gli eventi e l'ambiente religioso e sociale del ventennio tra le due guerre. Si tratta di fatti per molti aspetti già noti attraverso l'esame di materiali coevi, che ora possono essere arricchiti grazie all'analisi del "ragionamento interno" che li ha determinati. È possibile insomma per usare le parole dello studioso francese Jean-Dominique Durand "definire lo stile e il metodo di governo di un Pontefice costretto a confrontarsi con problemi senza precedenti". Un valido e importante risultato in tal senso è il volume La sollecitudine ecclesiale di Pio XI. Alla luce delle nuove fonti archivistiche (Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2010, pagine 490, euro 40) curato da Cosimo Semeraro, segretario del Pontificio Comitato di Scienze Storiche. Il volume raccoglie gli atti del convegno internazionale di studi organizzato dallo stesso Pontificio Comitato nella Sala del Collegio teutonico (Città del Vaticano) dal 26 al 28 febbraio 2009. Si tratta della presentazione dei primi esiti delle ricerche sul pontificato di Pio XI condotte dopo il 2006 negli Archivi Vaticani il cui patrimonio documentario relativo al solo pontificato rattiano è di tale rilevanza da aver richiesto un decennio di lavoro per essere preparato alla consultazione degli studiosi. Il volume è aperto da una prolusione del cardinale segretario di Stato Tarcisio Bertone sul pastore di una Chiesa che, lasciandosi alle spalle forme di organizzazione legate a un modello temporale ottocentesco, si muove da protagonista sul piano internazionale. Sul piano pastorale tale azione doveva tradursi nella promozione del clero e degli episcopati indigeni, in una rinnovata attenzione verso la Russia e l'Oriente cristiano, in uno sguardo attento ai mutamenti sociali.

Monsignor Sergio Pagano, prefetto dell'Archivio Vaticano, offre agli studiosi una importante ricostruzione relativa al funzionamento dei dicasteri e uffici curiali di Pio xi ma anche del metodo di lavoro del Pontefice. Il ricco archivio della Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari, invece, ha consentito a Roberto Regoli di rintracciare il funzionamento interno e l'evoluzione della sua struttura voluta dallo stesso Papa Ratti in rapporto con la Segreteria di Stato. Dai verbali della Congregazione è possibile ricavare il pensiero del Pontefice, rilevare il suo costante "interventismo", ma anche il coinvolgimento dei suoi collaboratori, dai segretari di Stato Gasparri e Pacelli, agli altri cardinali la cui scelta risponde non solo a un sentimento di fiducia e di certezza della loro lealtà ma anche di competenza e di esperienza. I taccuini su cui l'allora segretario di Stato Pacelli a partire dal 10 agosto 1930 andò prendendo nota delle udienze quasi quotidiane del Papa hanno suscitato grande interesse e la loro prossima pubblicazione costituirà un ulteriore e importante strumento di comprensione delle pratiche pontificie e dell'atteggiamento verso realtà che Papa Ratti aveva avuto modo di conoscere di persona nella breve ma intensa esperienza di delegato apostolico e poi nunzio a Varsavia. Gli erano ben noti i difficili rapporti tra polacchi, lituani e bielorussi in Lituania e all'avversione nei confronti del comunismo si dice che non fosse del tutto estranea l'avanzata dei bolscevichi fermata sulla Vistola alle porte di una Varsavia abbandonata da tutti ma non da lui, unico "rappresentante diplomatico" che si era rifiutato nella sua fermezza e dignità brianzola di abbandonare la città in un momento così grave. È importante ricordare anche che Pio xi appoggia moralmente e finanziariamente la fondazione dell'Università Cattolica di Milano voluta da Agostino Gemelli, un'istituzione che rispondeva a pieno al suo disegno di "ricomposizione, attorno a Roma, della cattolicità" e dà vita nel 1936 all'Accademia Pontificia delle scienze, un passo verso l'apertura pratica e teorica alle scienze profane in anni di grandi dibattiti scientifici, tema questo trattato da Régis Ladous. È utile ricordare che, in anni in cui radio e cinema erano ancora percepiti come strumenti di diffusione di una visione pagana dell'esistenza, Papa Ratti aveva voluto la Radio Vaticana, inaugurata il 12 febbraio 1931 alla presenza di Guglielmo Marconi e al cinema aveva consacrato un'enciclica, la Vigilanti cura.

La ricerca condotta sulle nuove fonti archivistiche certamente non poteva non toccare temi caldi su cui la storiografia ha offerto interpretazioni diverse. Sono le questioni relative ai rapporti con il fascismo, alla liquidazione del partito popolare analizzate da Francesco Malgeri che riportarono, "forzatamente ad un livello prepolitico l'impegno dei cattolici" secondo una linea che agli occhi della storiografia italiana è conservatrice, ma che secondo Philippe Levillain è stata invece letta in modo totalmente opposto dalla storiografia grazie alla condanna dell'Action Française e alla rinascita del cattolicesimo in Francia.

(©L'Osservatore Romano - 17 aprile 2010)

Quella data sbagliata che fa apparire Pio XII colpevole. Andrea Tornielli

Il Papa non nascose la razzia del ghetto di Roma: quando incontrò il diplomatico americano non era ancora avvenuta

di Andrea Tornielli

Tratto da Il Giornale del 7 marzo 2010

Il Prefetto dell’Archivio Segreto Vaticano, il vescovo Sergio Pagano, ha annunciato che i documenti relativi al pontificato di Pio XII saranno accessibili «entro cinque anni a tutti i ricercatori». E nei giorni scorsi è rimbalzata dagli Stati Uniti un’altra importante notizia: la fondazione «Pawe the Way» (PTWF), guidata dall’ebreo americano Gary Krupp, con l’autorizzazione vaticana, renderà prossimamente disponibili on-line e gratuitamente consultabili, 5. 125 documenti dell’Archivio Vaticano datati tra marzo ’39 e maggio ’45, già pubblicati nei dodici tomi degli Atti e documenti della Santa Sede relativi alla Seconda guerra mondiale. Saranno messe anche a disposizione le pagine de L’Osservatore Romano pubblicate in date storicamente significative.

Si spera così di evitare quanto accaduto negli ultimi mesi, quando documenti riguardanti Pio XII, già conosciuti, pubblicati e ripubblicati, sono stati presentati come inediti in un blog (non nuovo ad annunci sensazionalistici poi rivelatisi dei flop) e acriticamente ripresi con grandi titoli da agenzie di stampa e da autorevoli quotidiani italiani lanciando accuse contro Papa Pacelli. Il blog in questione è quello gestito da Giuseppe Casarrubea e Mario Cereghino, esperti di storia della mafia, che hanno compiuto ricerche negli archivi inglesi e presentano le loro «scoperte» come importanti novità. Nelle scorse settimane sono arrivati persino a consigliare con tono sarcastico al relatore della causa di Papa Pacelli, il gesuita Peter Gumpel, di leggersi bene le carte che loro pubblicano prima di procedere con la beatificazione. E hanno presentato un documento diplomatico del ’43 nel quale l’incaricato di affari americano Harold Tittman riferiva a Washington di un colloquio avvenuto il 19 ottobre con Pio XII, durante il quale il Papa aveva detto che i tedeschi, fino a quel momento, avevano rispettato la Santa Sede e non aveva fatto menzione della razzia del ghetto di Roma, avvenuta due giorni prima. Un Pontefice insensibile e così diplomatico da non far cenno nel colloquio a quanto era avvenuto nella sua città, la deportazione di ebrei innocenti.

Innanzitutto il testo «inedito» presentato da Casarrubea e Cereghino è pubblicato dal ’64, nella serie Foreign Relations of United States, nel secondo dei volumi relativi al ’43, a pagina 950. È poi noto non da ieri anche in traduzione italiana: lo ha pubblicato nel 1978 Ennio Di Nolfo nel libro Vaticano e Stati Uniti: dalle carte di Myron Taylor, rieditato nel 2003. Quel documento è stato poi presentato e discusso nelle biografie e in molti saggi dedicati a Pio XII, evidentemente ignoti ai due frequentatori degli archivi inglesi.

Ma c’è di più. Come si evince anche dall’immagine qui riprodotta, quell’incontro tra Papa Pacelli e Tittman non avvenne il 19 ottobre, bensì il 14, vale a dire due giorni prima della razzia del ghetto. Che la data trascritta sul documento fosse sbagliata è stato acclarato dal professor Ronald Rychlak, della University of Mississippi, nel suo libro Hitler, The War and The Pope (pubblicato negli Usa nel 2000). Rychlak ha potuto consultare il foglio d’udienza del 14 ottobre ’43, dove risulta che effettivamente Tittman venne ricevuto dal Papa alle ore 11. Mentre sul foglio d’udienza del 19 ottobre il nome dello stesso Tittman non compare affatto. A documentare in modo incontrovertibile l’errore di data che fa apparire il Papa «colpevole», è proprio L’Osservatore Romano con data venerdì 15 ottobre ’43, pubblicato nel pomeriggio del giorno precedente. Nella rubrica «Nostre informazioni», in alto a sinistra sulla prima pagina, subito sotto la testata, è riportata la notizia dell’udienza: «La Santità di Nostro Signore ha ricevuto» in privata udienza «Ill. mo Signore Harold H. Tittman, Incaricato d’Affari degli Stati Uniti d’America».

Sul suo blog, Giuseppe Casarrubea continua a scrivere: «Checché dicano quanti non sanno leggere, assicuriamo che l’incontro tra il Papa e l’incaricato d’Affari Usa si svolse la mattina del 19 ottobre 1943». E non riuscendo ad arrendersi all’evidenza, arriva persino a insinuare che essendo il quotidiano della Santa Sede di parte, non ci si debba fidare.

L'ingrato compito di un traghettatore. Per una comprensione senza pregiudizi di Pio XII

Pubblichiamo integralmente un articolo dal numero di marzo di "Pagine ebraiche" il mensile dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane diretto da Guido Vitale.

di Claudio Vercelli Ritorniamo su Pio XII non per vocazione afflittiva, che non ci appartiene, ma perché la sua figura, o forse dovremmo dire la sua ombra, si accompagna, volenti o nolenti, ai passi dell'attuale pontificato. Se la complessa procedura di beatificazione, con il recente decreto sulle "virtù eroiche", avesse avuto seguito in tempi diversi, benché sia ancora lungi dal pervenire ai suoi esiti ultimi, o se fosse stata presentata esclusivamente come uno degli interna corporis della Chiesa, evitando la ricerca di un qualche consenso preventivo in campo ebraico, non ci troveremmo a doverci confrontare in maniera ripetuta su un dibattito che ha assunto i tratti bislacchi della maniacalità.

Il fatto stesso che la riflessione collettiva abbia preso tale piega, ordinando i più intorno alle due opposte (ma simmetriche) polarità, costituite dagli apologeti e dai detrattori, la dice lunga sulla impossibilità di pervenire, nel presente come - plausibilmente - nei tempi a venire, a un accordo di massima sul giudizio da formulare. Peraltro quest'ultimo, quanto meno su un piano storiografico, non è mai riducibile a quel criterio tribunalizio e ai quei connotati giudiziari che sembrano invece tanto gratificare chi intende la storia come una clava da dare in testa a qualcuno.In questo agire, compiaciuto e irresponsabile, non c'è nessuna intenzione di fare luce su quel che Pio XII concretamente fu (o tentò di essere) ma, piuttosto, l'intendimento di perseguire con armi improprie l'obiettivo di una polemica anticlericale che dovrebbe invece onestamente alimentarsi del ricorso a strumenti meno manipolabili.

Segnatamente, se le cose sono così poste, si rischia di scivolare sulla china di un revisionismo "progressista", che torce la pur legittima disposizione d'animo a un approccio critico in un assai deprecabile gusto polemico fine a sé. Quest'ultimo non ci occorre né soccorre, poiché non costituirebbe una riparazione per i torti del passato bensì un'ambiguità compiaciuta nel presente.

Ci pare di potere dire che la figura di Eugenio Pacelli vada inquadrata, tra le altre cose, all'interno della più generale dicotomia tra comunismo e anticomunismo. In quegli anni uno degli affanni delle Cancellerie era la dimensione geopolitica dell'esperimento bolscevico e la sua potenziale concorrenzialità rispetto agli equilibri in casa propria. Tutti gli atti che derivarono dai pontificati di quel tempo hanno quindi anche questo rilevante retroterra, per Pio XII tanto più in un periodo di tempo, quello che va dalla sua nunziatura in terra tedesca fino all'assunzione della Cattedra petrina, in cui la frattura tra due opzioni fu tanto secca e netta perché ordinativa delle opinioni e, ancor più, dei comportamenti collettivi.

Eugenio Pacelli viveva le tensioni di quell'epoca su di sé, in corpore vili: uomo assai vicino alla cultura germanica, alla cui ricca austerità intellettuale ben aderiva la sua interiore fisionomia morale, poco proclive a un riformismo interno all'istituzione romana che, peraltro, doveva già confrontarsi di suo con la crisi dei regimi liberali (di cui era stata nel secolo precedente la grande antagonista), ascese al trono petrino quando la guerra era ormai alle porte. Lo scenario che si aprì, oltre che di per sé angosciante, fu quello di un confronto tra due totalitarismi che, a Pacelli, continuavano a parere entrambi detestabili ma su presupposti diversi.

Da ciò la sua asimmetria di giudizio che, se da un lato lo indusse a non confidare oltre misura sulla forza delle democrazie liberali (verso le quali coltivava le irrisolte perplessità che aveva ereditato dai suoi predecessori), dall'altro lo coinvolse verso un diniego totale nei confronti dello stalinismo, che superava di molto altri ordini di considerazione e di priorità. I motivi di riserbo nel giudizio sulla Germania di Hitler si inquadravano inoltre dentro le residue garanzie che il regime concordatario, del tutto assente in Russia, offriva invece al cattolicesimo tedesco.

Se ciò non ci è di certo sufficiente per giustificare, aiuta senz'altro a capire meglio. Pio XII, suo malgrado, fu quindi uno dei Papi che ebbe in sorte il difficile compito di traghettare la Chiesa nell'epoca della modernità, ovvero della politica di massa e della società della moltitudine, di cui il totalitarismo era una potente variante. Non lo fece per virtù, cioè per maturata convinzione in tal senso, bensì per stringente necessità. Fatto tanto più stridente se si pensa alla caratura riformista del suo successore, Angelo Roncalli. Non di meno, trattandosi nel caso della Chiesa di una policrazia a centralismo monocratico, ovvero basandosi sull'azione di una pluralità di istituzioni, enti e uomini, ricondotti al magistero papale, del pari alle diverse opinioni che venivano formulate nel merito della contrapposizione all'Est comunista, anche nel caso tedesco e, dal 1942, verso i crimini che la Germania stava commettendo, si confrontarono linee distinte, in particolare quelle del Sant'Uffizio e della Segreteria di Stato, dove gli accenti potevano essere non sempre coincidenti. Sul grado di condanna, e sui toni da usare, le opinioni potevano quindi essere diverse.

Una ricerca sulle fonti, ancora non accessibili, che di certo poco muterebbe però del quadro di valutazione che già abbiamo dell'operato di Pio XII, potrebbe forse aiutarci a comprendere lavorando non tanto sul Papa, e le sue eventuali reticenze, bensì sulla Santa Sede nel suo complesso come poliedrico soggetto politico e diplomatico.

Questa matassa di elementi, dicevamo, non si presta quindi a facili semplificazioni di giudizio né, tanto meno, a sensazionalismi di sorta. Non diamo pagelle ma ci preme dire che la riflessione di alcune donne e uomini vicini, quanto meno per sentire morale e culturale, alla Chiesa cattolica ci offrono degli spunti di dialogo. Lucetta Scaraffia, Andrea Riccardi, Giovanni Miccoli e tanti altri ci aiutano, con i loro studi e le riflessioni pacate, a far luce non solo sulla biografia storica di un uomo sofferto, a tratti freddo, qual era Eugenio Pacelli, ma anche sulla sua iniziativa pastorale e, soprattutto, sulla natura di certe cautele (ciò gli si contesta, non altro) rispetto ai fenomeni in corso. Ragion per cui pare di potere dire che il fuoco dei ragionamenti dovrebbe semmai orientarsi nel senso dell'adeguatezza delle sue scelte, laddove Pacelli, in virtù del "doppio corpo" che gli era proprio in quanto Pontefice, il più alto magistero spirituale dell'Ecclesia cattolica e la massima autorità civile dello Stato del Vaticano, visse senz'altro uno sdoppiamento che oggi mal si presta a facili sintesi. D'altro canto ogni pontificato conosce stagioni di maturazione, durante e anche dopo la sua conclusione. Il resto, in tutta onestà, ci pare essere un esercizio polemico sterile. Ci dobbiamo muovere nell'ottica del giudizio, non del pregiudizio.

(©L'Osservatore Romano - 19 febbraio 2010)

I silenzi di Pio XII? Ve li racconta un nazista Versione adatta alla stampa

di Rodolfo Lorenzoni

Tratto da Rai Vaticano - il blog l'1 febbraio 2010

Ralph Hochhuth. Fu lui, con lo spettacolo teatrale “Il Vicario”, ad aprire nel 1963 il dibattito sui presunti silenzi filonazisti di papa Pio XII: più che un dibattito, una valanga di polemiche che si trascina fino ai nostri giorni, spesso alimentata da personaggi che hanno l’unico obiettivo di colpire l’immagine della Chiesa. E tutto ciò malgrado nel corso degli anni si siano accertati i numerosi errori fattuali e le distorsioni interpretative di quell’opera teatrale, poi riproposti da Costa-Gravas nel suo film “Amen” nonché da schiere di storici improvvisati.

Bene, anzi male: oggi, grazie a un intervento di Bernard-Henry Lévy ripreso da Pierluigi Battista del “Corriere della sera”, si apprende che Hochhuth sarebbe un “negazionista patentato”, amico e sodale del più noto tra gli storici negazionisti, quel David Irving arrestato in Austria nel 2005 e riconosciuto colpevole dal tribunale “di aver glorificato ed essersi identificato con il partito nazista tedesco”.

Dunque, in sintesi: un antisemita, concorde amico di negazionisti di professione, accusa Pio XII di essere stato silente di fronte al nazismo o, peggio, complice di Hilter. Come si vede il cortocircuito è logico, prima che essere di carattere storico. E a mio parere costituisce riprova di una verità tanto evidentemente ricorrente quanto oscurata: se si tratta di attaccare e screditare la Chiesa, ciò che conta non è la verità storica ma il risultato finale. Per raggiungere il quale ci si può tranquillamente servire anche delle panzane di un commediante nazista.

Grave errore di due ricercatori rilancia false accuse contro Pio XII. Sbagliano la data di un documento e accusano il Papa di una cosa non accaduta

di Jesús Colina

ROMA, martedì, 2 febbraio 2010 (ZENIT.org).- Un documento presentato come prova dell'indifferenza di Pio XII di fronte alla “razzia” degli ebrei di Roma contiene un gravissimo errore di datazione da parte dei ricercatori che lo hanno presentato: il testo era stato scritto prima di quei terribili fatti.

Contrariamente a quanto hanno affermato i due ricercatori che hanno diffuso le “rivelazioni”, non si tratta inoltre di un documento inedito: era già stato pubblicato nel 1964 ed era ampiamente noto agli storici.

Domenica scorsa, l'agenzia ANSA ha pubblicato una nota per presentare le rivelazioni di Giuseppe Casarrubea e Mario Cereghino, che hanno ritrovato negli archivi britannici un documento che secondo loro era datato 19 ottobre 1943, cioè tre giorni dopo la razzia degli ebrei di Roma da parte dei nazisti.

Nel documento, l’incaricato di affari americano Harold Tittman riferiva al Governo USA del suo incontro con Papa Eugenio Pacelli, che “invece di indignarsi per la deportazione di oltre mille ebrei romani si mostra in forte ansia per ‘le bande comuniste che stazionano nei dintorni di Roma’”, secondo l'interpretazione del documento offerta dall'ANSA.

Come ha spiegato in un messaggio inviato a ZENIT il professor Ronald Rychlak, della University of Mississippi, autore di alcune ricerche su Pio XII, i ricercatori hanno commesso un gravissimo errore nella lettura della data.

“Il messaggio trascritto a Washington da Harold Tittmann è datato 19 ottobre, ma c'è un errore. I resoconti vaticani mostrano che l'incontro tra Tittmann e il Papa ebbe luogo il 14 ottobre”, afferma.

“'L'Osservatore Romano' del 15 ottobre 1943 riportava infatti in prima pagina che Tittmann era stato ricevuto dal Papa in un'udienza privata il 14 ottobre 1943”, mentre la razzia contro la Comunità ebraica avvenne il 16 ottobre.

“A quanto pare, un '14' è stato letto erroneamente come un '19'”, osserva Rychlak. “Il Papa non menzionava la retata degli ebrei perché non era ancora avvenuta!”.

“La sua preoccupazione era che un gruppo di comunisti commettesse un atto violento, e questo avrebbe portato a serie ripercussioni. Ovviamente, dimostrò di essere nel giusto la primavera seguente”, conclude il professore.

Un “inedito” pubblicato 46 anni fa

In queste rivelazioni figura un altro grave errore, dato che gli storici le hanno presentate come inedite all'ANSA. Il documento in realtà era già stato pubblicato nel 1964 ed è ampiamente conosciuto dagli storici. Si trova nella serie “Foreign Relations of United States” (FRUS), ed è inserito nel secondo dei volumi relativi al 1943, a p. 950.

Nel suo blog Andrea Tornielli, vaticanista de “Il Giornale”, ricorda che Casarrubea e Cereghino non sono nuovi a questo tipo di “rivelazioni”.

“Nell’ottobre 2008 – scrive Tornielli – spacciarono per inedito un documento per usarlo contro Pio XII (sempre rilanciato dall’ANSA) e furono costretti a scusarsi, come si può leggere sul sito vaticanfiles.splinder.com”.

Sulla questione si è espresso anche il prof. Matteo Luigi Napolitano, docente di Storia delle relazioni tra Stato e Chiesa e di Storia dei trattati e politiche internazionali dell’Università di Urbino, che sulla pagina I segni dei tempi ha affermato che il documento citato da Casarrubea e Cereghino è noto anche in traduzione italiana, essendo stato pubblicato da Ennio Di Nolfo nel suo libro “Vaticano e Stati Uniti: dalle carte di Myron Taylor” (Milano 1978, ripubblicato nel 2003).

Il documento che i due ricercatori dicono “inedito”, ricorda, è stato presentato e discusso nelle biografie e in molti saggi su Pio XII, “libri che evidentemente Casarrubea e Cereghino non si sono dati la pena di leggere, continuando a spacciare come ‘nuove’ e ‘inedite’ cose che gli storici, quelli seri, conoscono e discutono da anni”.

I nazisti lo conoscevano bene e per questo lo temevano

I nazisti lo conoscevano bene

e per questo lo temevano

L'articolo di Bernard-Henri Lévy - scritto dopo la visita di Benedetto XVI alla comunità ebraica di Roma e nel quale si accostavano le figure di Papa Ratzinger e quella di Papa Pacelli quali capri espiatori - ha suscitato dibattito. Pubblicato sul "Corriere della Sera" del 20 gennaio, rilanciato nel pomeriggio dello stesso giorno dal nostro giornale e in Spagna il 24 gennaio da "El País", l'intervento dell'intellettuale francese è stato variamente commentato e ripreso. E in merito alle accuse a Pio XII, il 22 gennaio, nel supplemento settimanale del quotidiano israeliano "Haaretz", è apparso il seguente articolo.

di Dimitri Cavalli Alcune cose non passano mai. La controversia sulle azioni di Papa Pio XII durante la seconda guerra mondiale è stata recentemente riaccesa quando Benedetto XVI ha firmato un decreto affermando che il suo predecessore dimostrò "virtù eroiche" durante la sua vita. Quando, domenica scorsa, il Papa ha visitato la Grande Sinagoga di Roma, Riccardo Pacifici, Presidente della comunità ebraica di Roma, gli ha detto: "Il silenzio di Pio XII di fronte alla Shoah duole ancora come un atto mancato".

Non è la prima volta che il Papa del periodo bellico, che è ora a un passo più vicino dalla beatificazione, è accusato di aver mantenuto il silenzio durante la Shoah, di aver fatto poco o nulla per aiutare gli ebrei, e perfino di aver collaborato con i nazisti. In quale misura, ammesso che ce ne sia una, queste accuse, ripetute fin dagli inizi degli anni Sessanta, sono sostenute da prove?

Il 4 aprile 1933, il segretario di Stato vaticano, il cardinale Eugenio Pacelli, ordinò al nunzio apostolico in Germania di vedere cosa poteva fare per contrastare le politiche antisemitiche del nazismo.

A nome di Papa Pio xi, il cardinale Pacelli redasse la bozza di un'enciclica, intitolata Mit brennender Sorge ("Con bruciante preoccupazione"), che condannava le dottrine naziste e la persecuzione della Chiesa cattolica. L'enciclica fu introdotta illegalmente in Germania e letta dai pulpiti delle chiese cattoliche il 21 marzo 1937.

Sebbene oggi molti critici del Vaticano liquidino l'enciclica come una sorta di blanda ramanzina, i tedeschi la considerarono una minaccia alla sicurezza. Per esempio, il 26 marzo 1937, Hans Dieckhoff, un funzionario del Ministero degi Esteri tedesco scrisse che "l'enciclica contiene attacchi durissimi al governo tedesco, esorta i cittadini cattolici a ribellarsi all'autorità dello Stato e, quindi, è un tentativo di mettere a repentaglio la pace interna".

Sia la Gran Bretagna che la Francia avrebbero dovuto interpretare il documento come una messa in guardia sul fatto che non avrebbero dovuto dare fiducia a Adolf Hitler o cedere a lui.

Dopo la morte di Pio XI, il 2 marzo 1939 fu eletto Papa il cardinale Pacelli. I nazisti erano scontenti del nuovo pontefice che prese il nome di Pio XII. Il 4 marzo, Joseph Goebbels, il ministro tedesco della propaganda, scrisse nel suo diario: "Pranzo con il Führer. Sta prendendo in considerazione l'idea di abrogare il concordato con Roma alla luce dell'elezione di Pacelli al pontificato". Durante la guerra, il Papa non rimase affatto in silenzio: in numerosi discorsi ed encicliche difese i diritti umani per tutti e chiamò le nazioni belligeranti a rispettare i diritti di tutti i civili e dei prigionieri di guerra. Diversamente da molti suoi detrattori dell'ultima ora, i nazisti compresero molto bene Pio XII. Dopo aver esaminato attentamente il Messaggio di Pio XII per il Natale 1942, l'Ufficio centrale del Reich per la Sicurezza concluse: "Come non era mai accaduto prima, il Papa ha ripudiato il Nuovo Ordine Nazional-socialista Europeo (...) Egli accusa virtualmente il popolo tedesco di ingiustizia verso gli ebrei e si fa portavoce dei criminali di guerra ebrei". (Consultate qualsiasi libro che critica Pio XII e non troverete traccia di questo importante resoconto).

All'inizio del 1940, il Papa fece da intermediario fra un gruppo di generali tedeschi che volevano rovesciare Hitler e il Governo britannico. Sebbene la cospirazione non ebbe mai seguito, Pio XII si tenne in stretto contatto con la resistenza tedesca e seppe di altri due complotti contro Hitler. Nell'autunno del 1941, attraverso canali diplomatici, il Papa concordò con Franklin Delano Roosevelt sul fatto che i cattolici americani avrebbero potuto sostenere i piani del Presidente per estendere gli aiuti militari all'Unione Sovietica invasa dai nazisti. A nome del Vaticano, John T. McNicholas, arcivescovo di Cincinnati, Ohio, pronunciò un discorso, ben pubblicizzato, in cui spiegava che l'estensione degli aiuti ai sovietici poteva essere moralmente giustificata poiché si trattava di aiutare il popolo russo, che era vittima innocente dell'aggressione tedesca.

Nel corso della guerra, incaricati del Papa ordinarono spesso ai rappresentanti diplomatici vaticani in molte zone occupate dai nazisti e in Paesi dell'Asse di intervenire a nome degli ebrei in pericolo. Fino alla morte di Pio XII, nel 1958, molte organizzazioni, giornali e leader ebraici lodarono i suoi sforzi. Per citare uno dei numerosi esempi, Alexander Shafran, rabbino capo di Bucarest, nella sua lettera del 7 aprile 1944 al nunzio apostolico in Romania, scrisse: "Non è facile per noi trovare le parole giuste per esprimere l'affetto e il conforto ricevuti grazie all'interesse del Sommo Pontefice che ha donato una somma ingente per alleviare le sofferenze dei deportati ebrei (...) Gli ebrei della Romania non dimenticheranno mai questi fatti di importanza storica".

La campagna contro Papa Pio XII è destinata al fallimento perché i suoi detrattori non hanno alcuna prova per sostenere le loro accuse principali contro di lui, ossia che è rimasto in silenzio, che è stato favorevole al nazismo e che ha fatto poco o nulla per aiutare gli ebrei. Forse solo in un mondo al contrario come il nostro, l'unico uomo che, nel periodo bellico, ha fatto più di chiunque altro leader per aiutare gli ebrei e altre vittime del nazismo, riceve la condanna più dura.

(©L'Osservatore Romano - 1-2 febbraio 2010)

Pio XII. Padre Dezza: "Si lamentano che il Papa non parla ma il Papa non può parlare"

Il 28 giugno 1964 "L'Osservatore della Domenica" pubblicò la testimonianza dell'allora rettore della Pontificia Università Gregoriana - poi dal 1966 confessore di Paolo VI e di Giovanni Paolo I e nel 1991 creato cardinale da Giovanni Paolo II - che descriveva il contenuto di un'udienza molto confidenziale concessagli da Pio XII.

di Paolo Dezza Nel dicembre del 1942 diedi gli esercizi in Vaticano al Santo Padre. In quell'occasione ebbi una lunga udienza in cui il Papa, parlandomi delle atrocità naziste in Germania e negli altri Paesi occupati, manifestò il suo dolore, la sua angustia perché - mi diceva - "si lamentano che il Papa non parla. Ma il Papa non può parlare. Se parlasse sarebbe peggio". E mi ricordò di aver inviato recentemente tre lettere, una a quello che definiva "l'eroico Arcivescovo di Cracovia", il futuro Cardinale Sapeha, ed altre due ad altri due vescovi di Polonia in cui deplorava queste atrocità naziste. "Mi rispondono - mi disse - ringraziandomi, ma dicendomi che non possono pubblicare quelle lettere perché sarebbe aggravare la situazione". E citava l'esempio di Pio x che di fronte a non so quali vessazioni in Russia disse: "Dovete tacere proprio per impedire mali maggiori".

E anche in quest'occasione appare molto chiara la falsità di quelli che dicono che egli abbia taciuto volendo sostenere i nazisti contro i russi e il comunismo; e ricordo che mi disse: "Sì, il pericolo comunista c'è, però in questo momento è più grave il pericolo nazista". E mi parlò di quello che i nazisti avrebbero fatto in caso di vittoria. Ricordo che mi disse la frase: "Vogliono distruggere la Chiesa e stritolarla come un rospo. Per il Papa non ci sarà posto nella nuova Europa. Dicono che se ne vada in America. Ma io non ho paura e resterò qui". E lo disse con una forma molto ferma e sicura, per cui proprio si vedeva chiaro che se il Papa taceva non era per paura o per interesse, ma unicamente proprio per il timore di peggiorare la situazione degli oppressi. Perché mentre parlandomi delle minacce di invasione del Vaticano era assolutamente tranquillo, sicuro, fiducioso nella Provvidenza, parlandomi del "parlare" si era angustiato. "Se io parlo - pensava - faccio del male a loro".

Quindi, se anche storicamente uno potrà discutere se sarebbe stato meglio parlare di più o parlare più forte, quello che è fuori discussione è che se il Papa Pio XII non ha parlato più forte è stato unicamente per questo motivo, non per paura o per altro interesse.

L'altra cosa del colloquio che mi fece impressione è che mi parlò di tutto quello che aveva fatto e che stava facendo in favore di questi oppressi. Ricordo che mi parlò dei primi contatti che aveva cercato di prendere appena diventato Papa con Hitler d'accordo con i cardinali tedeschi, ma senza risultati; poi del colloquio avuto con Ribbentrop quando venne a Roma, ma senza risultati. In ogni modo egli continuava a fare quello che poteva solo con la preoccupazione di non entrare in questioni politiche o militari ma mantenersi in quello che era il compito della Santa Sede. A questo proposito ricordo che quando nel 1943 venne la dominazione tedesca a Roma - io ero Rettore della Pontificia Università Gregoriana ed accolsi quelli che venivano a cercare rifugio - Pio XII mi disse: "Padre, eviti di accogliere dei militari, perché, essendo la Gregoriana cosa pontificia e legata con la Santa Sede, noi dobbiamo mantenerci fuori da questa parte. Ma per gli altri ben volentieri: civili, ebrei perseguitati". Difatti ne accolsi vari.

Su quanto il Papa abbia fatto allora per gli ebrei, tra le tante testimonianze c'è quella di Zolli, che era il Gran Rabbino di Roma e che durante l'occupazione nazista fu rifugiato presso una famiglia di operai. Poi, passato il pericolo e venuti gli alleati, egli si convertì, diventò cattolico, con una conversione proprio sincera e disinteressata. Ricordo che venne a trovarmi il 15 agosto del 1944 e mi espose la sua intenzione di farsi cattolico. "Guardi - mi disse - non è un do ut des. Domando l'acqua del Battesimo e basta. I nazisti mi hanno portato via tutto. Sono povero, vivrò povero, morirò povero, non me ne importa". E quando venne il Battesimo volle prendere il nome di Eugenio proprio in ringraziamento a Papa Eugenio Pacelli per quello che aveva fatto nella assistenza agli ebrei - Io stesso lo accompagnai in udienza dal Papa dopo il Battesimo, nel febbraio, e fu quando Zolli domandò al Papa di togliere dalla liturgia quelle espressioni sfavorevoli agli ebrei come "perfidis iudaeis". E fu allora che Pio XII, siccome non poteva immediatamente cambiare la liturgia, fece pubblicare la dichiarazione che "perfidi" in latino significa "increduli". Ma poi, appena è stato possibile, con la riforma delle liturgia è stata tolta la parola.

Pio XII voleva essere sicuro di non dire niente che potesse suscitare delle reazioni che avrebbero potuto inasprire la situazione. Io scinderei le due questioni. Una è: ha fatto bene a tacere o avrebbe fatto meglio a parlare? Questa per me è una questione che si può anche discutere storicamente. Magari Pio XI, un altro carattere, avrebbe potuto agire in un modo diverso. Però quello che per me è evidente è che se Pio XII ha taciuto o ha parlato poco non è stato per nessuno altro motivo se non per il timore di peggiorare la situazione. Oggettivamente si può discutere; soggettivamente non c'è dubbio dell'intenzione del Papa: egli ha cercato veramente di fare quello che era meglio.

(©L'Osservatore Romano - 1-2 febbraio 2010)