Pubblichiamo uno stralcio del libro “Per una medicina

umanistica. Apologia di una medicina che curi i malati

come persone”, di Giorgio Israel, edito da Lindau e arrivato

da pochi giorni in libreria.

Non si tratta neppure lontanamente di mettere in discussione

i progressi e le conquiste della medicina

occidentale e di sottovalutare i suoi indiscutibili meriti.

(…) I suoi trionfi si ripetono ogni giorno quando consegniamo

al medico il fascicolo degli esami di laboratorio,

le radiografie, le ecografie, le Tac, i test genetici, che disegnano

in modo sempre più approfondito e minuzioso

la geografia fisiopatologica del nostro corpo. Ma quei fogli

non sono una chiave incantata che permette di accedere

in modo immediato alla comprensione dello stato

del paziente che sta di fronte al medico. In primo luogo,

egli deve chinarsi a lungo su quei risultati analitici: è un

obbligo che deriva proprio dalla scelta “scientifica” assunta.

(…) Può sembrare una predica superflua e presuntuosa

ricordarlo, ma non lo è quando si constata che

troppo spesso la valutazione del risultato analitico si riduce

a un mero confronto con un insieme di intervalli di

normalità codificati una volta per tutte in modo troppo

generico e impersonale. In secondo luogo, non basta fissare

lo sguardo e la mente sulle carte. Occorre che lo

sguardo del medico si levi verso il paziente, verso la persona

in carne e ossa che gli sta di fronte. Ricordare anche

questo non è una predica superflua e fastidiosa, perché

questo sguardo si solleva sempre di meno e sempre

di più il paziente si trova di fronte a un apparato anonimo,

il “sistema sanitario” che lo esamina con un tipo di

rapporto che assomiglia sempre di più a quello di una

macchina con un’altra macchina.

(…) Potremmo limitarci a criticare certi eccessi della

medicina scientifica moderna e le sue estreme manifestazioni

contemporanee osservando che, distruggendo di

fatto la figura del medico e riducendolo a una figura di

tecnico operativo che applica un insieme di protocolli

standardizzati, essa distrugge allo stesso tempo una modalità

di intervento che ha un ruolo ineliminabile: il rapporto

interpersonale, il rapporto umano tra paziente e

medico in cui il secondo risponde alle domande e alle

esigenze poste dal primo, in funzione del suo “sentirsi

malato”. Se si riduce la malattia all’“essere malato” del

medico-scienziato o medico-tecnico, annullando la considerazione

del “sentirsi malato” che ci viene proposta

dal paziente, si trascura la sofferenza personale, si disumanizza

la medicina, trasformando l’ospedale in officina

di riparazione totalmente spersonalizzante e, in definitiva,

angosciosa. In fondo, basterebbe dire questo, e lo abbiamo

detto più volte. Ma si può dire molto di più. E cioè

che la spersonalizzazione e la mera quantificazione, l’abolizione

del vissuto del malato, rappresentano un approccio

riduttivo dal punto di vista della razionalità e

concettualmente sbagliato. Nel caso della medicina, concepire

l’oggettivismo scientifico in termini radicali, e

cioè come riduzione di ogni aspetto soggettivo a caratteristiche

oggettive impersonali e generali, è un errore grave

dal punto di vista concettuale. La scientificità della

medicina non può essere la stessa di quella della fisica.

Affrontare il problema della malattia o della salute di

una persona non ha nulla di analogo allo studio del moto

di un elettrone o di un pianeta o delle proprietà di un

campo elettromagnetico. (…) L’unico modo di realizzare

la scientificità della medicina è di tener conto che il suo

oggetto sono dei soggetti, e dei soggetti considerati nella

loro individualità e particolarità, portatori di una storia

personale situata in modo irripetibile nello spazio e nel

tempo. La risposta a questa sfida la medicina la possiede

ed è la clinica, che è proprio la caratteristica operativa

che più la contraddistingue rispetto a ogni altra attività

conoscitiva e pratica. La clinica è indissolubilmente

legata alla considerazione della soggettività, della persona

e delle sue “richieste” – del suo sentirsi malato, e

non soltanto del suo essere malato. (…)

E’ del tutto evidente che il desiderio di ridurre la medicina

a una scienza meramente oggettivista in analogia

con le scienze “esatte” è spesso dettato da due fattori:

dalla pigrizia – è molto più semplice esaminare quanto

più possibile meccanicamente dei risultati analitici che

non farsi carico di un esame complessivo e complesso

della persona che ci sta di fronte – e dalla soggezione

esercitata dalle scienze “esatte”, come se adeguarsi al loro

metodo fosse l’unico modo per conquistarsi un biglietto

d’ingresso al salotto buono della scienza. Insisto

sul verbo “ridurre”, perché ritengo che una siffatta visione

sia riduzionista non soltanto nel senso oggettivo

della parola, ma anche nel senso valutativo: essa comporta

cioè un’amputazione della ricchezza della medicina,

che non può essere vista soltanto come una “scienza”

fra le altre, ma rappresenta qualcosa di molto più complesso.

Si ripropone qui spontaneamente la vecchia caratterizzazione

della medicina come “arte”. Sappiamo

bene quanto questa definizione sia oggi criticata e persino

infastidisca chi l’accusa di essere la manifestazione

di discorsi fumosi che hanno come unico scopo (o effetto)

quello di porre una barriera tra la medicina e la

scienza, quasi che la medicina fosse un’attività estetica

come suonare il pianoforte, dipingere un quadro o danzare.

Questa è una tipica manifestazione della consueta

soggezione nei confronti delle “vere” scienze; ma è anche

un deplorevole oblìo di che cosa significa “arte” in

questo contesto. E’ un oblìo del tutto analogo a quello

che abbiamo visto nel caso dell’idea di “natura”, nel contesto

della concezione dinamico-funzionalista. “Arte” qui

sta per “tecnica”, ovvero per un complesso di capacità

pratiche sostenute dalla conoscenza, ma non identificabili

come mera conoscenza teorica. Come ha giustamente

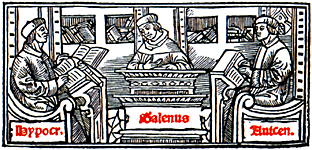

osservato Grmek, “la medicina non è mai stata e non è

neppure oggi una scienza. I Greci la chiamavano iatrikè

téchne, in contrapposizione a epistéme, considerandola

come una specie di attività artigianale che opera la sintesi

tra scienza, tecnica e arte”. Quindi, la medicina non

è una scienza come la chimica o la fisica, ma è una pratica

che utilizza tutte le scienze, un’arte della vita che fa

uso di scienze di varia estrazione. (…)

Riteniamo quindi di poter concludere osservando che

all’abbandono della clinica non può sopravvivere nessuna

forma di medicina, neppure quella scientifica. E forse

a maggior ragione questa. Che la clinica resti al centro

della medicina è la condizione perché possa sopravvivere

una medicina razionale nel senso pieno del termine,

e quindi anche degna di essere considerata scientifica.

La medicina rischia quindi di (…) mutilarsi se aderisce

all’ideale oggettivistico. Una medicina che abbia

“cura” della persona non può essere meccanicista, ma

deve essere risolutamente umanistica. Essa non può

aderire a una visione della malattia come mero “guasto”

di una macchina umana, o come una perturbazione abnorme

dei parametri caratteristici dello stato di salute.

Come ha osservato Canguilhem, “la vita di un vivente riconosce

le categorie di salute e di malattia soltanto sul

piano dell’esperienza, che è innanzitutto un fatto affettivo,

e non sul piano della scienza. La scienza spiega l’esperienza

ma non l’annulla per questo”.

Giorgio Israel

© Copyright Il Foglio 23 febbraio 2010

Dépistage prénatal : Les marchands de risques, par Alexandra Benachi, Roland Gori, Odile

Dépistage prénatal : Les marchands de risques, par Alexandra Benachi, Roland Gori, Odile  Buisson...

Buisson...

Questi mutamenti della figura del paziente e del medico vengono sempre più spesso giustificati come una conseguenza positiva e benefica di un'evoluzione inevitabile, e cioè del fatto che la medicina assume sempre di più i connotati di un'attività scientifica fondata su basi rigorosamente oggettive. Insomma, la riduzione dello spazio concesso agli aspetti soggettivi e interpersonali sarebbe un male minore rispetto al progresso consistente nel fatto che la medicina diventa sempre di più una "scienza" basata su protocolli analitici solidi e oggettivi.

Questi mutamenti della figura del paziente e del medico vengono sempre più spesso giustificati come una conseguenza positiva e benefica di un'evoluzione inevitabile, e cioè del fatto che la medicina assume sempre di più i connotati di un'attività scientifica fondata su basi rigorosamente oggettive. Insomma, la riduzione dello spazio concesso agli aspetti soggettivi e interpersonali sarebbe un male minore rispetto al progresso consistente nel fatto che la medicina diventa sempre di più una "scienza" basata su protocolli analitici solidi e oggettivi.