CITTA' DEL VATICANO, martedì, 15 dicembre 2009 (ZENIT.org).- Pubblichiamo di seguito il testo del Messaggio di Benedetto XVI per la 43ª Giornata Mondiale della Pace, che si celebrerà il 1° gennaio 2010 sul tema: "Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato".

* * *

Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato

1. IN OCCASIONE DELL’INIZIO DEL NUOVO ANNO, desidero rivolgere i più fervidi auguri di pace a tutte le comunità cristiane, ai responsabili delle Nazioni, agli uomini e alle donne di buona volontà del mondo intero. Per questa XLIII Giornata Mondiale della Pace ho scelto il tema: Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato. Il rispetto del creato riveste grande rilevanza, anche perché « la creazione è l’inizio e il fondamento di tutte le opere di Dio»1 e la sua salvaguardia diventa oggi essenziale per la pacifica convivenza dell’umanità. Se, infatti, a causa della crudeltà dell’uomo sull’uomo, numerose sono le minacce che incombono sulla pace e sull’autentico sviluppo umano integrale – guerre, conflitti internazionali e regionali, atti terroristici e violazioni dei diritti umani –, non meno preoccupanti sono le minacce originate dalla noncuranza – se non addirittura dall’abuso – nei confronti della terra e dei beni naturali che Dio ha elargito. Per tale motivo è indispensabile che l’umanità rinnovi e rafforzi « quell’alleanza tra essere umano e ambiente, che deve essere specchio dell’amore creatore di Dio, dal quale proveniamo e verso il quale siamo in cammino».2

2. Nell’ Enciclica Caritas in veritate ho posto in evidenza che lo sviluppo umano integrale è strettamente collegato ai doveri derivanti dal rapporto dell’uomo con l’ambiente naturale, considerato come un dono di Dio a tutti, il cui uso comporta una comune responsabilità verso l’umanità intera, in special modo verso i poveri e le generazioni future. Ho notato, inoltre, che quando la natura e, in primo luogo, l’essere umano vengono considerati semplicemente frutto del caso o del determinismo evolutivo, rischia di attenuarsi nelle coscienze la consapevolezza della responsabilità.3 Ritenere, invece, il creato come dono di Dio all’umanità ci aiuta a comprendere la vocazione e il valore dell’uomo. Con il Salmista, pieni di stupore, possiamo infatti proclamare: « Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che hai fissato, che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell’uomo, perché te ne curi? » (Sal 8,4-5). Contemplare la bellezza del creato è stimolo a riconoscere l’amore del Creatore, quell’Amore che « move il sole e l’altre stelle».4

3. Vent’anni or sono, il Papa Giovanni Paolo II, dedicando il Messaggio della Giornata Mondiale della Pace al tema Pace con Dio creatore, pace con tutto il creato, richiamava l’attenzione sulla relazione che noi, in quanto creature di Dio, abbiamo con l’universo che ci circonda. « Si avverte ai nostri giorni – scriveva – la crescente consapevolezza che la pace mondiale sia minacciata... anche dalla mancanza del dovuto rispetto per la natura ». E aggiungeva che la coscienza ecologica « non deve essere mortificata, ma anzi favorita, in modo che si sviluppi e maturi, trovando adeguata espressione in programmi ed iniziative concrete».5 Già altri miei Predecessori avevano fatto riferimento alla relazione esistente tra l’uomo e l’ambiente. Ad esempio, nel 1971, in occasione dell’ottantesimo anniversario dell’Enciclica Rerum Novarum di Leone XIII, Paolo VI ebbe a sottolineare che « attraverso uno sfruttamento sconsiderato della natura, (l’uomo) rischia di distruggerla e di essere a sua volta vittima di siffatta degradazione ». Ed aggiunse che in tal caso « non soltanto l’ambiente materiale diventa una minaccia permanente: inquinamenti e rifiuti, nuove malattie, potere distruttivo totale; ma è il contesto umano, che l’uomo non padroneggia più, creandosi così per il domani un ambiente che potrà essergli intollerabile: problema sociale di vaste dimensioni che riguarda l’intera famiglia umana".6

4. Pur evitando di entrare nel merito di specifiche soluzioni tecniche, la Chiesa, « esperta in umanità », si premura di richiamare con forza l’attenzione sulla relazione tra il Creatore, l’essere umano e il creato. Nel 1990, Giovanni Paolo II parlava di « crisi ecologica » e, rilevando come questa avesse un carattere prevalentemente etico, indicava l’« urgente necessità morale di una nuova solidarietà».7 Questo appello si fa ancora più pressante oggi, di fronte alle crescenti manifestazioni di una crisi che sarebbe irresponsabile non prendere in seria considerazione. Come rimanere indifferenti di fronte alle problematiche che derivano da fenomeni quali i cambiamenti climatici, la desertificazione, il degrado e la perdita di produttività di vaste aree agricole, l’inquinamento dei fiumi e delle falde acquifere, la perdita della biodiversità, l’aumento di eventi naturali estremi, il disboscamento delle aree equatoriali e tropicali? Come trascurare il crescente fenomeno dei cosiddetti « profughi ambientali »: persone che, a causa del degrado dell’ambiente in cui vivono, lo devono lasciare – spesso insieme ai loro beni – per affrontare i pericoli e le incognite di uno spostamento forzato? Come non reagire di fronte ai conflitti già in atto e a quelli potenziali legati all’accesso alle risorse naturali? Sono tutte questioni che hanno un profondo impatto sull’esercizio dei diritti umani, come ad esempio il diritto alla vita, all’alimentazione, alla salute, allo sviluppo.

5. Va, tuttavia, considerato che la crisi ecologica non può essere valutata separatamente dalle questioni ad essa collegate, essendo fortemente connessa al concetto stesso di sviluppo e alla visione dell’uomo e delle sue relazioni con i suoi simili e con il creato. Saggio è, pertanto, operare una revisione profonda e lungimirante del modello di sviluppo, nonché riflettere sul senso dell’economia e dei suoi fini, per correggerne le disfunzioni e le distorsioni. Lo esige lo stato di salute ecologica del pianeta; lo richiede anche e soprattutto la crisi culturale e morale dell’uomo, i cui sintomi sono da tempo evidenti in ogni parte del mondo.8 L’umanità ha bisogno di un profondo rinnovamento culturale; ha bisogno di riscoprire quei valori che costituiscono il solido fondamento su cui costruire un futuro migliore per tutti. Le situazioni di crisi, che attualmente sta attraversando – siano esse di carattere economico, alimentare, ambientale o sociale –, sono, in fondo, anche crisi morali collegate tra di loro. Esse obbligano a riprogettare il comune cammino degli uomini. Obbligano, in particolare, a un modo di vivere improntato alla sobrietà e alla solidarietà, con nuove regole e forme di impegno, puntando con fiducia e coraggio sulle esperienze positive compiute e rigettando con decisione quelle negative. Solo così l’attuale crisi diventa occasione di discernimento e di nuova progettualità.

6. Non è forse vero che all’origine di quella che, in senso cosmico, chiamiamo « natura », vi è « un disegno di amore e di verità »? Il mondo « non è il prodotto di una qualsivoglia necessità, di un destino cieco o del caso... Il mondo trae origine dalla libera volontà di Dio, il quale ha voluto far partecipare le creature al suo essere, alla sua saggezza e alla sua bontà».9 Il Libro della Genesi, nelle sue pagine iniziali, ci riporta al progetto sapiente del cosmo, frutto del pensiero di Dio, al cui vertice si collocano l’uomo e la donna, creati ad immagine e somiglianza del Creatore per « riempire la terra » e « dominarla » come « amministratori » di Dio stesso (cfr Gen 1,28). L’armonia tra il Creatore, l’umanità e il creato, che la Sacra Scrittura descrive, è stata infranta dal peccato di Adamo ed Eva, dell’uomo e della donna, che hanno bramato occupare il posto di Dio, rifiutando di riconoscersi come sue creature. La conseguenza è che si è distorto anche il compito di « dominare » la terra, di « coltivarla e custodirla » e tra loro e il resto della creazione è nato un conflitto (cfr Gen 3,17-19). L’essere umano si è lasciato dominare dall’egoismo, perdendo il senso del mandato di Dio, e nella relazione con il creato si è comportato come sfruttatore, volendo esercitare su di esso un dominio assoluto. Ma il vero significato del comando iniziale di Dio, ben evidenziato nel Libro della Genesi, non consisteva in un semplice conferimento di autorità, bensì piuttosto in una chiamata alla responsabilità. Del resto, la saggezza degli antichi riconosceva che la natura è a nostra disposizione non come « un mucchio di rifiuti sparsi a caso»,10 mentre la Rivelazione biblica ci ha fatto comprendere che la natura è dono del Creatore, il quale ne ha disegnato gli ordinamenti intrinseci, affinché l’uomo possa trarne gli orientamenti doverosi per « custodirla e coltivarla » (cfr Gen 2,15).11 Tutto ciò che esiste appartiene a Dio, che lo ha affidato agli uomini, ma non perché ne dispongano arbitrariamente. E quando l’uomo, invece di svolgere il suo ruolo di collaboratore di Dio, a Dio si sostituisce, finisce col provocare la ribellione della natura, « piuttosto tiranneggiata che governata da lui».12 L’uomo, quindi, ha il dovere di esercitare un governo responsabile della creazione, custodendola e coltivandola.13

7. Purtroppo, si deve constatare che una moltitudine di persone, in diversi Paesi e regioni del pianeta, sperimenta crescenti difficoltà a causa della negligenza o del rifiuto, da parte di tanti, di esercitare un governo responsabile sull’ambiente. Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha ricordato che « Dio ha destinato la terra e tutto quello che essa contiene all’uso di tutti gli uomini e di tutti i popoli».14 L’eredità del creato appartiene, pertanto, all’intera umanità. Invece, l’attuale ritmo di sfruttamento mette seriamente in pericolo la disponibilità di alcune risorse naturali non solo per la generazione presente, ma soprattutto per quelle future.15 Non è difficile allora costatare che il degrado ambientale è spesso il risultato della mancanza di progetti politici lungimiranti o del perseguimento di miopi interessi economici, che si trasformano, purtroppo, in una seria minaccia per il creato. Per contrastare tale fenomeno, sulla base del fatto che « ogni decisione economica ha una conseguenza di carattere morale »,16 è anche necessario che l’attività economica rispetti maggiormente l’ambiente. Quando ci si avvale delle risorse naturali, occorre preoccuparsi della loro salvaguardia, prevedendone anche i costi – in termini ambientali e sociali –, da valutare come una voce essenziale degli stessi costi dell’attività economica. Compete alla comunità internazionale e ai governi nazionali dare i giusti segnali per contrastare in modo efficace quelle modalità d’utilizzo dell’ambiente che risultino ad esso dannose. Per proteggere l’ambiente, per tutelare le risorse e il clima occorre, da una parte, agire nel rispetto di norme ben definite anche dal punto di vista giuridico ed economico, e, dall’altra, tenere conto della solidarietà dovuta a quanti abitano le regioni più povere della terra e alle future generazioni.

8. Sembra infatti urgente la conquista di una leale solidarietà inter-generazionale. I costi derivanti dall’uso delle risorse ambientali comuni non possono essere a carico delle generazioni future: « Eredi delle generazioni passate e beneficiari del lavoro dei nostri contemporanei, noi abbiamo degli obblighi verso tutti e non possiamo disinteressarci di coloro che verranno dopo di noi ad ingrandire la cerchia della famiglia umana. La solidarietà universale, ch’è un fatto e per noi un beneficio, è altresì un dovere. Si tratta di una responsabilità che le generazioni presenti hanno nei confronti di quelle future, una responsabilità che appartiene anche ai singoli Stati e alla Comunità internazionale».17 L’uso delle risorse naturali dovrebbe essere tale che i vantaggi immediati non comportino conseguenze negative per gli esseri viventi, umani e non umani, presenti e a venire; che la tutela della proprietà privata non ostacoli la destinazione universale dei beni;18 che l’intervento dell’uomo non comprometta la fecondità della terra, per il bene di oggi e per il bene di domani. Oltre ad una leale solidarietà inter-generazionale, va ribadita l’urgente necessità morale di una rinnovata solidarietà intra-generazionale, specialmente nei rapporti tra i Paesi in via di sviluppo e quelli altamente industrializzati: « la comunità internazionale ha il compito imprescindibile di trovare le strade istituzionali per disciplinare lo sfruttamento delle risorse non rinnovabili, con la partecipazione anche dei Paesi poveri, in modo da pianificare insieme il futuro».19 La crisi ecologica mostra l’urgenza di una solidarietà che si proietti nello spazio e nel tempo. È infatti importante riconoscere, fra le cause dell’attuale crisi ecologica, la responsabilità storica dei Paesi industrializzati. I Paesi meno sviluppati e, in particolare, quelli emergenti, non sono tuttavia esonerati dalla propria responsabilità rispetto al creato, perché il dovere di adottare gradualmente misure e politiche ambientali efficaci appartiene a tutti. Ciò potrebbe realizzarsi più facilmente se vi fossero calcoli meno interessati nell’assistenza, nel trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie più pulite.

9. È indubbio che uno dei principali nodi da affrontare, da parte della comunità internazionale, è quello delle risorse energetiche, individuando strategie condivise e sostenibili per soddisfare i bisogni di energia della presente generazione e di quelle future. A tale scopo, è necessario che le società tecnologicamente avanzate siano disposte a favorire comportamenti improntati alla sobrietà, diminuendo il proprio fabbisogno di energia e migliorando le condizioni del suo utilizzo. Al tempo stesso, occorre promuovere la ricerca e l’applicazione di energie di minore impatto ambientale e la « ridistribuzione planetaria delle risorse energetiche, in modo che anche i Paesi che ne sono privi possano accedervi».20 La crisi ecologica, dunque, offre una storica opportunità per elaborare una risposta collettiva volta a convertire il modello di sviluppo globale in una direzione più rispettosa nei confronti del creato e di uno sviluppo umano integrale, ispirato ai valori propri della carità nella verità. Auspico, pertanto, l’adozione di un modello di sviluppo fondato sulla centralità dell’essere umano, sulla promozione e condivisione del bene comune, sulla responsabilità, sulla consapevolezza del necessario cambiamento degli stili di vita e sulla prudenza, virtù che indica gli atti da compiere oggi, in previsione di ciò che può accadere domani.21

10. Per guidare l’umanità verso una gestione complessivamente sostenibile dell’ambiente e delle risorse del pianeta, l’uomo è chiamato a impiegare la sua intelligenza nel campo della ricerca scientifica e tecnologica e nell’applicazione delle scoperte che da questa derivano. La « nuova solidarietà », che Giovanni Paolo II propose nel Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace del 1990,2 2 e la « solidarietà globale », che io stesso ho richiamato nel Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace del 2009,23 risultano essere atteggiamenti essenziali per orientare l’impegno di tutela del creato, attraverso un sistema di gestione delle risorse della terra meglio coordinato a livello internazionale, soprattutto nel momento in cui va emergendo, in maniera sempre più evidente, la forte interrelazione che esiste tra la lotta al degrado ambientale e la promozione dello sviluppo umano integrale. Si tratta di una dinamica imprescindibile, in quanto « lo sviluppo integrale dell’uomo non può aver luogo senza lo sviluppo solidale dell’umanità».24 Tante sono oggi le opportunità scientifiche e i potenziali percorsi innovativi, grazie ai quali è possibile fornire soluzioni soddisfacenti ed armoniose alla relazione tra l’uomo e l’ambiente. Ad esempio, occorre incoraggiare le ricerche volte ad individuare le modalità più efficaci per sfruttare la grande potenzialità dell’energia solare. Altrettanta attenzione va poi rivolta alla questione ormai planetaria dell’acqua ed al sistema idrogeologico globale, il cui ciclo riveste una primaria importanza per la vita sulla terra e la cui stabilità rischia di essere fortemente minacciata dai cambiamenti climatici. Vanno altresì esplorate appropriate strategie di sviluppo rurale incentrate sui piccoli coltivatori e sulle loro famiglie, come pure occorre approntare idonee politiche per la gestione delle foreste, per lo smaltimento dei rifiuti, per la valorizzazione delle sinergie esistenti tra il contrasto ai cambiamenti climatici e la lotta alla povertà. Occorrono politiche nazionali ambiziose, completate da un necessario impegno internazionale che apporterà importanti benefici soprattutto nel medio e lungo termine. È necessario, insomma, uscire dalla logica del mero consumo per promuovere forme di produzione agricola e industriale rispettose dell’ordine della creazione e soddisfacenti per i bisogni primari di tutti. La questione ecologica non va affrontata solo per le agghiaccianti prospettive che il degrado ambientale profila all’orizzonte; a motivarla deve essere soprattutto la ricerca di un’autentica solidarietà a dimensione mondiale, ispirata dai valori della carità, della giustizia e del bene comune. D’altronde, come ho già avuto modo di ricordare, « la tecnica non è mai solo tecnica. Essa manifesta l’uomo e le sue aspirazioni allo sviluppo; esprime la tensione dell’animo umano al graduale superamento di certi condizionamenti materiali. La tecnica, pertanto, si inserisce nel mandato di «coltivare e custodire la terra» (cfr Gen 2,15), che Dio ha affidato all’uomo, e va orientata a rafforzare quell’alleanza tra essere umano e ambiente che deve essere specchio dell’amore creatore di Dio».25

11. Appare sempre più chiaramente che il tema del degrado ambientale chiama in causa i comportamenti di ognuno di noi, gli stili di vita e i modelli di consumo e di produzione attualmente dominanti, spesso insostenibili dal punto di vista sociale, ambientale e finanche economico. Si rende ormai indispensabile un effettivo cambiamento di mentalità che induca tutti ad adottare nuovi stili di vita « nei quali la ricerca del vero, del bello e del buono e la comunione con gli altri uomini per una crescita comune siano gli elementi che determinano le scelte dei consumi, dei risparmi e degli investimenti».26 Sempre più si deve educare a costruire la pace a partire dalle scelte di ampio raggio a livello personale, familiare, comunitario e politico. Tutti siamo responsabili della protezione e della cura del creato. Tale responsabilità non conosce frontiere. Secondo il principio di sussidiarietà, è importante che ciascuno si impegni al livello che gli corrisponde, operando affinché venga superata la prevalenza degli interessi particolari. Un ruolo di sensibilizzazione e di formazione spetta in particolare ai vari soggetti della società civile e alle Organizzazioni non-governative, che si prodigano con determinazione e generosità per la diffusione di una responsabilità ecologica, che dovrebbe essere sempre più ancorata al rispetto dell’ « ecologia umana ». Occorre, inoltre, richiamare la responsabilità dei media in tale ambito, proponendo modelli positivi a cui ispirarsi. Occuparsi dell’ambiente richiede, cioè, una visione larga e globale del mondo; uno sforzo comune e responsabile per passare da una logica centrata sull’egoistico interesse nazionalistico ad una visione che abbracci sempre le necessità di tutti i popoli. Non si può rimanere indifferenti a ciò che accade intorno a noi, perché il deterioramento di qualsiasi parte del pianeta ricadrebbe su tutti. Le relazioni tra persone, gruppi sociali e Stati, come quelle tra uomo e ambiente, sono chiamate ad assumere lo stile del rispetto e della « carità nella verità ». In tale ampio contesto, è quanto mai auspicabile che trovino efficacia e corrispondenza gli sforzi della comunità internazionale volti ad ottenere un progressivo disarmo ed un mondo privo di armi nucleari, la cui sola presenza minaccia la vita del pianeta e il processo di sviluppo integrale dell’umanità presente e di quella futura.

12. La Chiesa ha una responsabilità per il creato e sente di doverla esercitare, anche in ambito pubblico, per difendere la terra, l’acqua e l’aria, doni di Dio Creatore per tutti, e, anzitutto, per proteggere l’uomo contro il pericolo della distruzione di se stesso. Il degrado della natura è, infatti, strettamente connesso alla cultura che modella la convivenza umana, per cui « quando l’«ecologia umana» è rispettata dentro la società, anche l’ecologia ambientale ne trae beneficio".27 Non si può domandare ai giovani di rispettare l’ambiente, se non vengono aiutati in famiglia e nella società a rispettare se stessi: il libro della natura è unico, sia sul versante dell’ambiente come su quello dell’etica personale, familiare e sociale.28 I doveri verso l’ambiente derivano da quelli verso la persona considerata in se stessa e in relazione agli altri. Volentieri, pertanto, incoraggio l’educazione ad una responsabilità ecologica, che, come ho indicato nell’Enciclica Caritas in veritate, salvaguardi un’autentica « ecologia umana » e, quindi, affermi con rinnovata convinzione l’inviolabilità della vita umana in ogni sua fase e in ogni sua condizione, la dignità della persona e l’insostituibile missione della famiglia, nella quale si educa all’amore per il prossimo e al rispetto della natura.29 Occorre salvaguardare il patrimonio umano della società. Questo patrimonio di valori ha la sua origine ed è iscritto nella legge morale naturale, che è fondamento del rispetto della persona umana e del creato.

13. Non va infine dimenticato il fatto, altamente indicativo, che tanti trovano tranquillità e pace, si sentono rinnovati e rinvigoriti quando sono a stretto contatto con la bellezza e l’armonia della natura. Vi è pertanto una sorta di reciprocità: nel prenderci cura del creato, noi constatiamo che Dio, tramite il creato, si prende cura di noi. D’altra parte, una corretta concezione del rapporto dell’uomo con l’ambiente non porta ad assolutizzare la natura né a ritenerla più importante della stessa persona. Se il Magistero della Chiesa esprime perplessità dinanzi ad una concezione dell’ambiente ispirata all’ecocentrismo e al biocentrismo, lo fa perché tale concezione elimina la differenza ontologica e assiologica tra la persona umana e gli altri esseri viventi. In tal modo, si viene di fatto ad eliminare l’identità e il ruolo superiore dell’uomo, favorendo una visione egualitaristica della « dignità » di tutti gli esseri viventi. Si dà adito, così, ad un nuovo panteismo con accenti neopagani che fanno derivare dalla sola natura, intesa in senso puramente naturalistico, la salvezza per l’uomo. La Chiesa invita, invece, ad impostare la questione in modo equilibrato, nel rispetto della « grammatica » che il Creatore ha inscritto nella sua opera, affidando all’uomo il ruolo di custode e amministratore responsabile del creato, ruolo di cui non deve certo abusare, ma da cui non può nemmeno abdicare. Infatti, anche la posizione contraria di assolutizzazione della tecnica e del potere umano, finisce per essere un grave attentato non solo alla natura, ma anche alla stessa dignità umana.30

14. Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato. La ricerca della pace da parte di tutti gli uomini di buona volontà sarà senz’altro facilitata dal comune riconoscimento del rapporto inscindibile che esiste tra Dio, gli esseri umani e l’intero creato. Illuminati dalla divina Rivelazione e seguendo la Tradizione della Chiesa, i cristiani offrono il proprio apporto. Essi considerano il cosmo e le sue meraviglie alla luce dell’opera creatrice del Padre e redentrice di Cristo, che, con la sua morte e risurrezione, ha riconciliato con Dio « sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli » (Col 1,20). Il Cristo, crocifisso e risorto, ha fatto dono all’umanità del suo Spirito santificatore, che guida il cammino della storia, in attesa del giorno in cui, con il ritorno glorioso del Signore, verranno inaugurati « nuovi cieli e una terra nuova » (2 Pt 3,13), in cui abiteranno per sempre la giustizia e la pace. Proteggere l’ambiente naturale per costruire un mondo di pace è, pertanto, dovere di ogni persona. Ecco una sfida urgente da affrontare con rinnovato e corale impegno; ecco una provvidenziale opportunità per consegnare alle nuove generazioni la prospettiva di un futuro migliore per tutti. Ne siano consapevoli i responsabili delle nazioni e quanti, ad ogni livello, hanno a cuore le sorti dell’umanità: la salvaguardia del creato e la realizzazione della pace sono realtà tra loro intimamente connesse! Per questo, invito tutti i credenti ad elevare la loro fervida preghiera a Dio, onnipotente Creatore e Padre misericordioso, affinché nel cuore di ogni uomo e di ogni donna risuoni, sia accolto e vissuto il pressante appello: Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato.

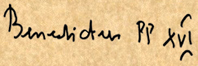

Dal Vaticano, 8 dicembre 2009

BENEDICTUS PP. XVI

_________________________________

1 Catechismo della Chiesa Cattolica, 198.

2 BENEDETTO XVI, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2008, 7.

3 Cfr n. 48.

4 DANTE ALIGHIERI, Divina Commedia, Paradiso, XXXIII, 145.

5 Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1990, 1.

6 Lett. ap. Octogesima adveniens, 21.

7 Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace, 10.

8 Cfr BENEDETTO XVI, Lett. enc. Caritas in veritate, 32.

9 Catechismo della Chiesa Cattolica, 295.

10 ERACLITO DI EFESO (535 a.C. ca - 475 a.C. ca), Frammento 22B124, in H. Diels-W. Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker, Weidmann, Berlin 19526.

11 Cfr BENEDETTO XVI, Lett. enc. Caritas in veritate, 48.

12 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 37.

13 Cfr BENEDETTO XVI, Lett. enc. Caritas in veritate, 50.

14 Cost. Past. Gaudium et spes, 69.

15 Cfr GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 34.

16 BENEDETTO XVI, Lett. enc. Caritas in veritate, 37.

17 PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, 467; cfr PAOLO VI, Lett. enc. Populorum progressio, 17.

18 Cfr GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 30-31.43.

19 BENEDETTO XVI, Lett. enc. Caritas in veritate, 49.

20 Ibid.

21 Cfr SAN TOMMASO D’AQUINO, S. Th., II-II, q. 49,5.

22 Cfr n. 9.

23 Cfr n. 8.

24 PAOLO VI, Lett. enc. Populorum progressio, 43.

25 Lett. enc. Caritas in veritate, 69.

26 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 36.

27 BENEDETTO XVI, Lett. enc. Caritas in veritate, 51.

28 Cfr ibid., 15.51.

29 Cfr ibid., 28.51.61: GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 38.39.

30 Cfr BENEDETTO XVI, Lett. enc. Caritas in veritate, 70.

[© Copyright 2009 - Libreria Editrice Vaticana]