di Paolo Rodari

Non è colpa soltanto del fatto che

essendo l’Osservatore Romano

un giornale di idee e che predilige il

dibattito delle idee – così lo vuole il

direttore Gian Maria Vian in scia ad

auspici espressi tempo addietro da

uno che di giornalismo ci capiva parecchio,

ovvero Papa Paolo VI, figlio

di Giorgio Montini, direttore del Cittadino

di Brescia – la musica pop ha sul

giornale vaticano un posto di rilievo.

E’ anche colpa, se di colpa si può parlare,

dei cronisti che Vian ha in redazione

se ogni tanto il quotidiano del

Pontefice che ama Mozart, Bach,

Beethoven, Palestrina, Berlioz, Händel

e Liszt, sdogana, critica, boccia e

riabilita ora questo ora quel cantante

della musica contemporanea.

C’è Marcello Filotei, giornalista e

insieme compositore, che vanta una

conoscenza musicale variegata tanto

che in via del Pellegrino dov’è la sede

del giornale lo chiamano “il maestro”.

Filotei, tra l’altro, è un raffinato

conoscitore di musica elettronica,

il sogno futurista di anticipare i rumori.

Ci sono il segretario di redazione

Gaetano Vallini e il capo del servizio

internazionale Giuseppe Fiorentino

che sono appassionati di musica poprock.

C’è il vicedirettore Carlo Di Cicco

che pur prediligendo la classica

ama il rock ma anche Fabrizio De André.

Poi, certo, ci sono gusti più sobri

come quelli dell’assistente alla direzione

Marilia D’Addio che predilige

la lirica. E, infine, quelli decisamente

più eclettici come sono le passioni

musicali di Vian il quale, come disse

lui stesso in un’intervista rilasciata

più di un anno fa, spazia “dal gregoriano

a Peppino Di Capri, da Frank

Sinatra ai Blues Brothers, polifonia e

oratori barocchi compresi”.

Cos’è la musica? Quell’arte normale

che coglie verità attraverso la bellezza,

disse Benedetto XVI il 10 agosto

del 2008 incontrando il clero a

Bressanone. E l’Osservatore, quest’arte,

la scandaglia in lungo e in largo incurante

di quei mugugni che inevitabilmente

riecheggiano tra le mura

della curia romana quando sotto un

pezzo che rende noto un discorso del

Papa ce n’è un altro che informa del

valore musicale di una stella del rock.

L’infatuazione principale dell’Osservatore

è per i Beatles. Lo si è capito da

più indizi. Nel novembre 2008 il quotidiano

vaticano dedica un pezzo a John

Lennon, di fatto assolvendolo per

quella frase pronunciata quarant’anni

prima: “I Beatles sono più famosi di

Gesù Cristo”. E successivamente, lo

scorso 10 aprile, in occasione del quarantennale

dello scioglimento della

band, sono Vallini e Fiorentino a tornare

sul tema rilevando il “fiuto” epocale

della band inglese. L’Osservatore

ripercorre “i sette anni che sconvolsero

la musica” mettendo in pagina un

notevole repechage. Perché i Fab four

non hanno pari. “Le loro bellissime

melodie hanno cambiato per sempre

la musica leggera e continuano a regalare

emozioni”. Dopo di loro, “musicalmente,

nulla è più stato come prima”.

E ancora: “E’ vero, hanno assunto sostanze

stupefacenti; travolti dal successo

hanno vissuto anni scapestrati e

disinibiti; in un eccesso di spacconeria

hanno detto persino di essere più famosi

di Gesù; non sono stati il migliore

esempio per i giovani del tempo, ma

neppure il peggiore”. E poi “ascoltando

le loro canzoni tutto questo appare

lontano e insignificante. A quarant’anni

dal turbolento scioglimento restano

come gioielli preziosi le loro bellissime

melodie che hanno cambiato per

sempre la musica leggera e continuano

a regalare emozioni”. E poi il finale

agiografico: “Attraverso la loro musica

quei quattro ragazzi di Liverpool,

splendidi e imperfetti, sono stati capaci

di leggere e di esprimere i segni di

un’epoca che a tratti hanno persino indirizzato,

imprimendovi un marchio

indelebile. Un marchio che segna lo

spartiacque tra un prima e un dopo. E

dopo, musicalmente, nulla è più stato

come prima”.

Parole importanti. Una dichiarazione

d’amore in piena regola. Che

però non viene corrisposta. “Ha saputo

che l’Osservatore Romano vi ha riabilitati?”

chiede un giornalista della

Cnn al batterista dei Beatles, Richard

Starkey, in arte Ringo Starr. “I

couldn’t care less”, e cioè “non me ne

potrebbe fregare di meno” risponde

Ringo. “Ma come?” dice il batterista.

“Eravamo satanici e adesso ci perdonano?

Credo che la Santa Sede abbia

altre cose di cui parlare”. Ma l’Osservatore

non si dà per vinto e spiega

che in realtà il suo giornale non ha

riabilitato nessuno. Già nel 1966 l’Osservatore

dedicò un pezzo ai Beatles

i quali, per primi, spiegarono che dicendo

d’essere più famosi di Cristo

intendevano soltanto deplorare l’atteggiamento

della gente nei confronti

del cristianesimo. “Non ho mai detto

che i Beatles siano migliori di Dio o

di Gesù”, disse Lennon.

Quanto a satana, Ringo Starr non

ha tutti i torti. Già nel 2000 Joseph

Ratzinger parlava della musica rock

e pop, i cui raduni sono sostanzialmente

“pratiche di redenzione la cui

forma è apparentata a quella della

droga e che sono fondamentalmente

opposte alla fede cristiana nella redenzione”.

“Perciò è coerente con

tutto ciò – diceva Ratzinger – che ora

in quest’ambito dilaghino sempre più

anche culti satanici e musiche sataniche,

la cui potenza pericolosa, in

quanto scientemente finalizzata alla

rovina e alla distruzione della persona,

non è ancora presa sufficientemente

sul serio”.

Oltre ai Beatles, anche Bruce

Springsteen e la sua E Street Band. E’

il luglio del 2009. The Boss è a Roma

per un concerto. L’Osservatore lo segue.

Manda i suoi cronisti ad assistere

alla performance: “Tra badlands e

terra promessa in scena l’essenza del

rock” è il titolo che il quotidiano decide

di dedicare al pezzo. I concerti di

Springsteen sono “una garanzia” che

“difficilmente lascia delusi” si legge

nell’articolo. Il concerto del cantante

statunitense sono “tre ore di buon

rock, con la grinta e la bravura di

sempre”. E ancora: “La carica che

riesce a trasmettere, nonostante i

quasi sessant’anni, è pari alle emozioni

che la musica e i testi comunicano”.

E giù elogi. Ammiccamenti che

sembrano lontani dalle parole che

ancora il cardinale Ratzinger disse

nel 1996: il rock “è espressione di passioni

elementari, che nei grandi raduni

di musica hanno assunto caratteri

cultuali, cioè di controculto, che si oppone

al culto cristiano”.

La riabilitazione più impegnativa

dell’Osservatore è stata probabilmente

quella di Michael Jackson. La vita

sregolata e piena di eccessi dell’autore

di “Thriller” non scalfisce il riconoscimento

artistico che l’Osservatore

vuole tributargli. “'Ma sarà morto

davvero?” si chiede il quotidiano della

Santa Sede lo scorso giugno. E ancora:

“Ci sarebbe poco da stupirsi se

tra qualche anno venisse riconosciuto

in una stazione di servizio di

Memphis, magari assieme all’ex suocero

Elvis Presley, un altro di quei

miti che, come Janis Joplin, Jim Morrison,

Jimi Hendrix o John Lennon,

non muoiono mai nell’immaginazione

dei loro fan. E un mito del pop è

sicuramente Michael Jackson, morto

ieri all’età di cinquant’anni”. L’articolo

fa il giro del mondo. E arriva sulle

scrivanie dei principali attori neoconservatori

americani. Tra questi il

direttore di “Crisis” Deal Hudson

che commenta l’articolo dicendo che

oramai l’Osservatore ha intrapreso

una “spirale discendente”.

Il 2009 è un anno particolare quanto

al rapporto tra Osservatore e musica

rock. In febbraio il quotidiano vaticano

sorprende. A poche ore dall’inizio

del Festival di Sanremo pubblica

un “piccolo prontuario di resistenza

musicale”. Si tratta di un decalogo

formato da una serie di direttive e indicazioni

ritenute utili per difendersi

dalla valanga sonora in arrivo. A essere

proposte come valida alternativa

all’onda canora che “inonderà implacabile

l’etere fino alla prossima estate”

sono pietre miliari della storia

della musica, ossia “alcuni dischi di

cui non si può fare a meno per ritemprare

gli esausti padiglioni auricolari

dell’uomo mediatico”. Al primo posto

della classifica dell’Osservatore, ovviamente,

i Beatles con “Revolver”

(1966), “un Cd che segnò l’inizio di una

nuova epoca musicale, quella contemporanea”.

Al secondo posto David

Crosby con “If I could only remember

my name” (1971), nato dalla collaborazione

con grandi musicisti, come Joni

Mitchell e Neil Young. “The dark side

of the moon” dei Pink Floyd è al terzo

posto del prontuario di buona musica,

mentre al quarto posto c’è “Rumours”

dei Fleetwood Mac (1977). Al

quinto posto ecco “The nightfly” di

Donald Fagen, (1982), mentre al sesto

e settimo posto vengono segnalati rispettivamente

“Thriller” di Michael

Jackson e “Graceland” di Paul Simon.

A chiudere la classifica sono gli U2

con “Achtung baby” (1991), gli Oasis

con “(What’s the story) Morning

glory?” (1995), e “Supernatural” di

Carlos Santana (1999). In coda Bob

Dylan, per la “grande vena poetica

che sconfina spesso nel visionario e,

dopo la conversione, nel messianico”.

O forse, chissà, perché fu una delle

poche star ammesse a cantare davanti

a Giovanni Paolo II.

Non tutta la musica italiana per

l’Osservatore merita d’essere stroncata.

Lo scorso gennaio, infatti, il giornale

vaticano anticipa in pagina un’intervista

a Francesco Guccini che pochi

giorni dopo esce sulla rivista “Vita

e Pensiero”, il bimestrale dell’Università

cattolica del sacro cuore.

L’“agnostico” Guccini, come “in genere”

si definisce lui, spazia sulle pagine

del giornale del Papa dal senso religioso

della vita che “può essere l’avere

una morale che hai assunto fin

da quando eri bambino: poi si è modificato

con certe conoscenze, certi incontri

e certe cose, ma grosso modo è

quello”, alla Bibbia che, dice, “è un

grande libro, assolutamente da leggere”.

Perché? “E’ pieno di storie affascinanti,

di testi poetici. Da ragazzetti

si leggeva soprattutto il Cantico dei

Cantici, che era così erotico. Certo,

quando t’imbatti nel Levitico o in

quelle interminabili genealogie di

personaggi più o meno sconosciuti,

l’entusiasmo tende inevitabilmente a

scemare, e li salti a piè pari. Amo in

particolare, naturalmente, la Genesi e

l’Apocalisse, e sono convinto che ci

possa essere una lettura di questi libri

non necessariamente confessionale”.

Peggior fortuna ha sull’Osservatore

un altro italiano: Giovanni Allevi.

Questi non canta. Non suona musica

rock. Semplicemente compone col

piano. O così sembrava ai più prima

che l’Osservatore dicesse la sua: “Giovanni

Allevi non è affatto ‘strambo’ –

scrive il giornale del Papa –, è costruito

con una cura assoluta ed è la rappresentazione

oleografica del compositore,

così come se l’aspetta chi non

ha molta consuetudine con le sale da

concerto”. E ancora: “Il compositore

marchigiano arriva e offre al pubblico

quello che già conosce. E questa è

la forza culturalmente pericolosa dell’operazione

Allevi: convincerci che

tutto quello che non capiamo non vale

la pena di essere compreso. Rassicurati

sul fatto che ‘non siamo noi

ignoranti, sono loro che non sanno

più scrivere una bella melodia’, potremo

finalmente andare fieri di non

avere mai ascoltato Stravinskij”.

Allevi definisce la sua musica

“classica contemporanea”. E questa,

a differenza del rock contemporaneo,

non piace al quotidiano vaticano. Così

si conclude l’articolo: “In un paese

come l’Italia dove c’è chi, come Alessandro

Baricco, arriva a scrivere e dirigere

film per spiegare che Beethoven

è sopravvalutato, è abbastanza

frequente che si cada nel tranello

dell’artista svagato. Certo non è colpa

dell’artista in questione, ma di un sistema

scolastico fatto di flauti dolci e

Fra Martino campanaro che spesso

non fornisce gli strumenti per distinguere

Arisa da Billie Holiday, figuriamoci

Puccini da Allevi”.

Dall’Italia si torna fuori i patri confini.

Fino in Irlanda, a Dublino, la

città degli U2. E’ Vallini a condurre

un’indagine su Bono. E il risultato

sorprende. E’ Bono a essere uno degli

artisti più credenti, almeno a giudicare

dalla quantità di riferimenti e allusione

ai testi sacri presenti nei testi

che scrive per gli U2. Dice l’Osservatore

che i testi di Bono hanno in più

di una occasione dei risvolti religiosi.

Nel brano “Gloria”, presente nell’album

del 1981 “October”, Bono e gli altri

sembrano essere alla ricerca di

Dio: “I try, I try to speak up / But only

in you I’m complete”. E anche negli

ultimi lavori come in “No Line On the

Horizon”, la valenza liturgica della

band non sembra aver perso forza.

Nella “litaniante” “Magnificent” (che

già nel titolo fa capire l’antifona del

brano) “l’esplorazione sembra essere

andata davvero troppo avanti”, mentre

in “Unknown Caller” “tutto sembra

essere tornato sulla retta via”.

Le pagine dell’Osservatore dedicate

alla cultura sono fatte così: si trovano

tante cose diverse tra loro. Le invasioni

nel campo musicale non sono

capite da tutti ma comunque si fanno

notare. E sorprendono. Come sorprese

nel luglio del 2008 una chicca:

un’intervista a Dolores Hart, che in

“Loving you” fu la prima attrice a baciare

Elvis Presley sul grande schermo

e nel ’63 diede l’addio alle scene

per chiudersi in un convento di clausura.

Il titolo è azzeccato: “Love me

tender di un amore più grande”. E’

l’amore per Dio che porta Dolores a

entrare in clausura. E’ l’amore per la

musica, anche per il rock profano,

che spinge l’Osservatore a scriverne.

© Copyright Il Foglio 1 maggio 2010

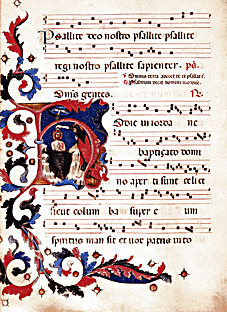

Nell'istruzione Musicam sacram della Congregazione dei Riti (1967), per l'applicazione delle norme conciliari, si fa presente che "nelle azioni liturgiche in canto celebrate in lingua latina: a) Al canto gregoriano, come canto proprio della liturgia romana, si riservi, a parità di condizioni, il primo posto. Le melodie esistenti nelle edizioni tipiche si usino nel modo più opportuno. b) Conviene inoltre che si prepari un'edizione che contenga melodie più semplici ad uso delle chiese minori. c) Le composizioni musicali di altro genere, a una o più voci, appartenenti al patrimonio tradizionale, o contemporanee, siano tenute in onore, si incrementino e si eseguiscano secondo le possibilità". E ancora, nella costituzione conciliare sulla liturgia si afferma che: "per conservare il patrimonio della musica sacra e per favorire debitamente le nuove forme del canto sacro "si curi molto la formazione e la pratica musicale nei seminari, nei noviziati e negli studentati dei Religiosi e delle Religiose, come pure negli altri istituti e scuole cattoliche" (Sacrosanctum concilium, 115), specialmente presso gli Istituti superiori creati a questo scopo". Pertanto, "si incrementi prima di tutto lo studio e l'uso del canto gregoriano che, per le sue caratteristiche, è una base importante nella educazione alla musica sacra" (Musicam sacram, 52).

Nell'istruzione Musicam sacram della Congregazione dei Riti (1967), per l'applicazione delle norme conciliari, si fa presente che "nelle azioni liturgiche in canto celebrate in lingua latina: a) Al canto gregoriano, come canto proprio della liturgia romana, si riservi, a parità di condizioni, il primo posto. Le melodie esistenti nelle edizioni tipiche si usino nel modo più opportuno. b) Conviene inoltre che si prepari un'edizione che contenga melodie più semplici ad uso delle chiese minori. c) Le composizioni musicali di altro genere, a una o più voci, appartenenti al patrimonio tradizionale, o contemporanee, siano tenute in onore, si incrementino e si eseguiscano secondo le possibilità". E ancora, nella costituzione conciliare sulla liturgia si afferma che: "per conservare il patrimonio della musica sacra e per favorire debitamente le nuove forme del canto sacro "si curi molto la formazione e la pratica musicale nei seminari, nei noviziati e negli studentati dei Religiosi e delle Religiose, come pure negli altri istituti e scuole cattoliche" (Sacrosanctum concilium, 115), specialmente presso gli Istituti superiori creati a questo scopo". Pertanto, "si incrementi prima di tutto lo studio e l'uso del canto gregoriano che, per le sue caratteristiche, è una base importante nella educazione alla musica sacra" (Musicam sacram, 52). Ha ragione il Papa quando in più circostanze lamenta il basso livello della musica da consumo, in particolare della musica e dei canti eseguiti nelle chiese in questi ultimi decenni soprattutto da noi in Italia. Ma la causa è l'inadeguatezza dell'educazione musicale. Quello che si fa nelle scuole è troppo poco e le attività alternative o sussidiarie sono solo per pochi fortunati. Nelle parrocchie, poi, almeno in Italia, l'educazione al canto dei cristiani penso sia una delle ultime preoccupazioni pastorali dei nostri parroci e forse anche dei nostri vescovi.

Ha ragione il Papa quando in più circostanze lamenta il basso livello della musica da consumo, in particolare della musica e dei canti eseguiti nelle chiese in questi ultimi decenni soprattutto da noi in Italia. Ma la causa è l'inadeguatezza dell'educazione musicale. Quello che si fa nelle scuole è troppo poco e le attività alternative o sussidiarie sono solo per pochi fortunati. Nelle parrocchie, poi, almeno in Italia, l'educazione al canto dei cristiani penso sia una delle ultime preoccupazioni pastorali dei nostri parroci e forse anche dei nostri vescovi. Cari amici,

Cari amici,

È un Dio bambino che non respinge, quello del Natale. È un Dio che si pone al livello ultimo degli uomini per poter accogliere tutti. È un Dio che entra nella nostra carne così fragile, simile all'"erba che germoglia al mattino: all'alba fiorisce, germoglia e a sera è falciata e dissecca" (Salmi, 90, 5-6). Per questo il Natale deve spogliarsi dell'enfasi, dell'eccezionalità, per essere la celebrazione della quotidianità e della semplicità. Il vescovo e scrittore francese François de Fénelon (1651-1715) in una sua meditazione natalizia affermava: "Ho bisogno della semplicità dei bambini. Mentre il Verbo incarnato, la Parola onnipotente del Padre tace, vagisce, piange e geme, posso io continuare a compiacermi dell'elucubrazione del mio spirito e a soffrire se questo mondo non ha un'idea abbastanza alta delle mie capacità? Ho scelto di essere nel silenzio e nell'oscurità per unirmi all'impotenza e ai vagiti del bambino Gesù".

È un Dio bambino che non respinge, quello del Natale. È un Dio che si pone al livello ultimo degli uomini per poter accogliere tutti. È un Dio che entra nella nostra carne così fragile, simile all'"erba che germoglia al mattino: all'alba fiorisce, germoglia e a sera è falciata e dissecca" (Salmi, 90, 5-6). Per questo il Natale deve spogliarsi dell'enfasi, dell'eccezionalità, per essere la celebrazione della quotidianità e della semplicità. Il vescovo e scrittore francese François de Fénelon (1651-1715) in una sua meditazione natalizia affermava: "Ho bisogno della semplicità dei bambini. Mentre il Verbo incarnato, la Parola onnipotente del Padre tace, vagisce, piange e geme, posso io continuare a compiacermi dell'elucubrazione del mio spirito e a soffrire se questo mondo non ha un'idea abbastanza alta delle mie capacità? Ho scelto di essere nel silenzio e nell'oscurità per unirmi all'impotenza e ai vagiti del bambino Gesù".